گEڈê‚ھپuˆہگSˆہ‘S‚جڈêپv‚ة‚ب‚邽‚ك‚ة

‚و‚¢گEڈê‚ئ‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚بگEڈê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

ژ„‚½‚؟‚حپAپu‚»‚±‚إ“‚ˆêگlˆêگl‚جŒآگ«‚ھڈ\•ھ‚ة”ٹِ‚³‚êپAˆہگSپEˆہ‘S‚جڈê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپvگEڈꂾ‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژذˆُ‚ھگ¸گ_“I‚ة–‚½‚³‚êپA‚»‚ê‚ھˆêژ“I‚إ‚ب‚Œp‘±‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‚¢‚ي‚ن‚éƒEƒGƒ‹ƒrپ[ƒCƒ“ƒO‚جڈَ‘ش‚ئ‚ب‚邽‚ك‚ة‚حپA‚±‚ج‚و‚¤‚بگEڈê‚إ“‚¯‚邱‚ئ‚ھ‘ه‘O’ٌ‚ئ‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB

‚»‚ج‚½‚ك‚ة‰ïژذ‚حپA‚إ‚«‚邾‚¯ژذˆُ‚جŒآگ«‚ھˆّ‚«ڈo‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«پAˆêگlˆêگl‚ج‘n‘¢گ«‚â‚â‚肽‚¢‚±‚ئ‚ً‰آ”\‚بŒہ‚è‘jٹQ‚µ‚ب‚¢ژd‘g‚ف‚أ‚‚è‚ھڈd—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆê•û‚إپAکJ“ٹîڈ€–@‚ً‚ح‚¶‚ك—lپX‚ب–@—¥‚حژç‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚µپA‘gگD‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‹@”\‚ًˆغژ‚·‚邽‚ك‚ةˆê’è‚جƒ‹پ[ƒ‹پAگ§“xپAƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“‚ب‚ا‚ًٹ®‘S‚ة‚ب‚‚·‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

گlژ–گ§“x‚حˆê“xچى‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¦‚خڈI‚ي‚è‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‘gگD‚حگ¶‚«•¨‚ج‚و‚¤‚ةڈي‚ة•د‰»‚µ‚ـ‚·پBژذˆُ‚جŒآگ«‚ئ‘gگD‚جƒ‹پ[ƒ‹‚ئ‚¢‚¤2‚آ‚جƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ً‚ف‚آ‚آپA‚»‚جژ‚ج‘gگD‚جڈَ‘ش‚ة‰‚¶‚ؤپAژذˆُ‚جپuˆہگSˆہ‘S‚جڈêپv‚ة‚آ‚ب‚ھ‚éگlژ–گ§“x‚ضڈي‚ة•د‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB

پuژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپv‚ئ‚ح

‚±‚ê‚©‚ç‚ج‘gگD‚ج‚ ‚è•û

گlژ–گ§“x‚ًچى‚邤‚¦‚إ‚حپA

- ‚»‚ج‘gگD‚ھچ،‚ا‚ج‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚ة‚ ‚é‚ج‚©

- ‚»‚±‚إ“‚ژذˆُ‚جژv‚¢‚â‰؟’lٹد

- ‚»‚ج‘gگD‚ھ‚ا‚±‚ةŒü‚©‚¨‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پi‘gگD‚ج•ûŒüگ«پE‚ ‚è•ûپj

‚ئ‚¢‚¤“_‚ً‚ـ‚¸–¾ٹm‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚و‚پAپuژ©ژذ‚ةچ‡‚ء‚½گlژ–گ§“x‚ًچى‚肽‚¢پv‚ئ‚¢‚¤کb‚ً•·‚«‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ح‚·‚ب‚ي‚؟پA‚±‚ج3“_‚ً‚µ‚ء‚©‚è‚ئ”cˆ¬‚µ‚½‚¤‚¦‚إپA‚»‚ج‘gگD‚ج‹‚ف‚ً‚à‚ء‚ئ‚àٹˆ‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«پA‰ïژذ‚âژذˆُ‚ھگi‚ٌ‚إ‚¢‚«‚½‚¢•ûŒüگ«‚ً‰ء‘¬‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邵‚‚ف‚ئ‚µ‚ؤ‚جگlژ–گ§“x‚ً‚آ‚‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حپAŒ»ڈَ‘gگD‚جƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO‚ح‹ة‚ك‚ؤڈd—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‘gگD‚ج‚ ‚è‚©‚½‚حپAچ،پAŒ€“I‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹ك”NپA‘ه‚«‚بکb‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپwƒeƒBپ[ƒ‹‘gگDپxپiƒtƒŒƒfƒٹƒbƒNپEƒ‰ƒ‹پ[’کپ@‰hژ،ڈo”إپj‚ئ‚¢‚¤–{‚إپA‘gگD‚ج”’B’iٹK‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA“ْ–{‚جٹé‹ئ‚à“–‚ؤ‚ح‚ك‚ؤچl‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB

ڈ؛کa‚جچ‚“xŒoچدگ¬’·‚جژ‘م‚ج“ْ–{‚ج‘gگD‚حپA‚»‚ج‘½‚‚ھپAƒAƒ“ƒoپ[‚©‚çƒIƒŒƒ“ƒW“I‚ب‘gگD‚إ‚µ‚½پB“TŒ^“I‚بƒsƒ‰ƒ~ƒbƒhŒ^‘gگD‚إ‚·پB‘ه—تگ¶ژYپE‘ه—تڈء”ï‚ًڈdژ‹‚µپA‰¢•ؤ‚ًƒLƒƒƒbƒ`ƒAƒbƒv‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚é“ْ–{‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA‚±‚ج‘gگD‚ج‚ ‚è‚©‚½‚ح”ٌڈي‚ة‚¤‚ـ‚‹@”\‚µ‚½‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB

‚»‚جŒمپAƒoƒuƒ‹‚ھ‚ح‚¶‚¯‚ؤ•½گ¬‚ة“ü‚èپAITٹé‹ئ‚ب‚ا‚ھ‘½‚‚إ‚ح‚¶‚ك‚½‚±‚ë‚©‚çپAƒtƒ‰ƒbƒg‚إƒ{ƒgƒ€ƒAƒbƒv‚ًڈdژ‹‚·‚éƒOƒٹپ[ƒ“ٹé‹ئ‚ھŒ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‘gگD‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚èژٹش‚ھŒo‰ك‚·‚é‚ب‚©‚إپAƒOƒٹپ[ƒ“‘gگD‚ھƒIƒŒƒ“ƒW‚âƒAƒ“ƒoپ[‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚àڈ‚ب‚‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

ƒRƒچƒi‘O‚ج“ْ–{‚جٹé‹ئ‚حپA‚¢‚ـ‚¾‚ةƒIƒŒƒ“ƒW“I—v‘f‚ھچإ‚à‹‚پA‚»‚ê‚ةƒAƒ“ƒoپ[‚âƒOƒٹپ[ƒ“‚ج—v‘f‚ھچ¬‚¶‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب‘gگDچ\‘¢‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚½‚¾پA‘ه—تگ¶ژYپE‘ه—تڈء”ï‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚½ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒhŒ^‘gگD‚حپA‚·‚إ‚ةژ‘م‚ج—¬‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚¯‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپA‘½‚‚جŒo‰cژز‚â‚»‚±‚إ“‚ژذˆُ‚½‚؟‚à‹C‚أ‚«‚ح‚¶‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپu‚±‚ج‚ـ‚ـ‚ج‘gگD‚إ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢پv‚ئ‚¢‚¤گ؛‚حپA‚à‚¤‰½”N‚à‘O‚©‚ç•·‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB2020”N‚جگVŒ^ƒRƒچƒi‚جگ¢ٹE“Iƒpƒ“ƒfƒ~ƒbƒN‚ھƒgƒٹƒKپ[‚ئ‚ب‚èپAˆê‹C‚ةگV‚µ‚¢“‚«•ûپAگV‚µ‚¢‘gگD‚ض‚ج•د—e‚ً”—‚ç‚ê‚éŒ`‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB

‚±‚ج‚و‚¤‚بڈَ‹µ‚ج’†‚إپA‘½‚‚ج‘gگD‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جƒsƒ‰ƒ~ƒbƒhŒ^‘gگDپiƒIƒŒƒ“ƒW“I‚ب‘gگDپj‚©‚çپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپiƒeƒBپ[ƒ‹“I‚ب‘gگDپj‚ض‚ج•د—e‚ً–عژw‚·‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

ƒOƒچپ[ƒoƒ‹‰»‚ھگi‚فپA‘½—l‚ب‰؟’lٹد‚ً”F‚ك‚ ‚¤‚±‚ئ‚ھ“–‘R‚ج‚±‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ج”“W‚ة‚و‚èپAگ¢ٹE’†‚ج‚ ‚ç‚ن‚éڈî•ٌ‚ً“¾‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAŒآگl‚àژ©—R‚ة”گM‚إ‚«‚éژ‘م‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ج—¬‚ê‚ح‚³‚ç‚ة‰ء‘¬‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پBƒXƒsپ[ƒfƒBپ[‚ةˆسژvŒˆ’肵پAˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جŒآگ«‚ھ”ٹِ‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ب‘gگD‚إ‚ب‚¯‚ê‚خپA‘gگD‚حگ¶‚«ژc‚ء‚ؤ‚¢‚¯‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB

ژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ئ‚ح

گ¶‚«ژc‚ء‚ؤ‚¢‚¯‚é‘gگD‚جڈًŒڈ‚حپA

- ٹة‚â‚©‚ةٹO•”‚ةٹJ‚©‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‘gگD‚ج’†‚ئٹO‚ج•ا‚ھ‚ب‚¢

- ‘½—lگ«‚ھ”F‚ك‚ç‚ؤ‚¢‚é

- ˆêگlˆêگl‚ھپuˆہگSˆہ‘Sپv‚ًٹ´‚¶‚ب‚ھ‚çپA‚â‚肽‚¢‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é•—“y‚ھ‚ ‚é

‚ئ‚¢‚¤3‚آ‚ةڈW–ٌ‚³‚ê‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب—v‘f‚ً”ُ‚¦‚½‘gگD‚ًژ„‚½‚؟‚حپuژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB

ژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚إ‚حپAŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤژں‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ھ‹N‚±‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

-

‘gگD‚ئ‚µ‚ؤ’nˆو‚âژذ‰ï‚©‚牽‚ً‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚ًڈي‚ةٹ´‚¶‚ب‚ھ‚çٹˆ“®‚µپA’nˆوچvŒ£ٹé‹ئ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

-

‚»‚±‚إ“‚ƒپƒ“ƒoپ[ˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھژ©—¥“I‚ب“‚«•û‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ꂼ‚ê‚جچK•ں‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚éپB

-

‘gگD‚ج“àٹO‚إ‹‚¢‚آ‚ب‚ھ‚è‚ئٹة‚â‚©‚ب‚آ‚ب‚ھ‚è‚ھƒoƒ‰ƒ“ƒX‚و‚‚إ‚«‚ؤ‚¨‚èپA‘gگD‚ئ‚µ‚ؤ‚µ‚ب‚â‚©‚ب‹‚³‚ًˆغژ‚µ‚ب‚ھ‚ç—ک‰v‚ًڈم‚°‚ؤ‚¢‚éپB

‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚¢‚ـ‚·‚®‚·‚ׂؤ‚ج‘gگD‚ھپuژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپv‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ھ—ا‚¢‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚¾‚ـ‚¾پAƒsƒ‰ƒ~ƒbƒhŒ^‘gگD‚ج‚ظ‚¤‚ھ‹@”\‚·‚é‰ïژذ‚à‚ ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚µپA‹t‚ة–³—‚ةژ©—¥•ھژU‰»‚·‚邱‚ئ‚إپA•ِ‰َ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ƒٹƒXƒN‚àڈ\•ھ‚ةچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB

‚½‚¾پAگو‚ظ‚ا‚àڈq‚ׂ½‚و‚¤‚ةپA‚ ‚«‚ç‚©‚ة‚©‚آ‚ؤ‚جچ‚“xŒoچدگ¬’·‚جژ‘م‚©‚çپA“ْ–{‚àگ¢ٹE‚à•د‰»‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ب‚©‚إپA‹ئٹE‚â’nˆو‚àچ·‚±‚»‚ ‚êپA‘½‚‚جٹé‹ئ‚حپA‚¢‚¸‚êژ©—¥•ھژUŒ^‚ج‘gگD‚ض‚ئ•د—e‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خپA‘gگD‚ًˆغژ‚إ‚«‚ب‚‚ب‚é‚ج‚إ‚ح‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ح‚»‚ê‚ظ‚ا‰“‚¢ڈ«—ˆ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚ج‚و‚¤‚بژ‘م‚ج—¬‚ê‚ھ‚ ‚éˆبڈمپAŒo‰cژز‚حŒ»ڈَ‚ج‘gگD‚جڈَ‘ش‚ً‚µ‚ء‚©‚è‚ئ”cˆ¬‚µ‚آ‚آ‚àپA’†’·ٹْ“I‚ة‚حپuژ©—¥•ھژU‘gگDپv‚ض‚ج•د—e‚ً–حچُ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢ژٹْ‚ة‚³‚µ‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚جژ‘م‚ض

‘gگD‚جŒظ—pŒ`‘ش‚جژي—ق‚ئچ،Œم

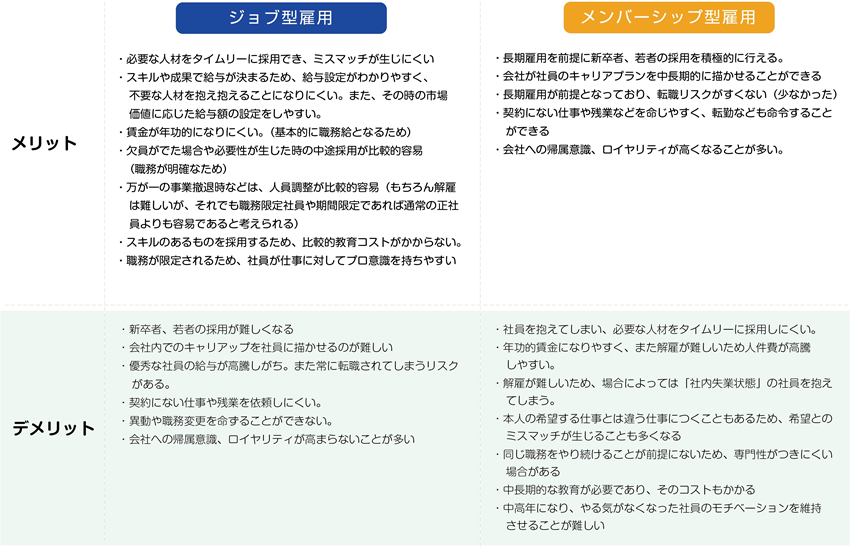

‰ïژذ‚ئ‚¢‚¤‘gگD‚ح‘½‚‚جژذˆُ‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤگ¬‚è—§‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚و‚Œ¾‚ي‚ê‚邱‚ئ‚إ‚·‚ھپA‘gگD‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ح‘ه‚«‚•ھ‚¯‚é‚ئپAٹCٹO‚جپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚ئ“ْ–{‚ھ’·‚‚ئ‚è‚¢‚ê‚ؤ‚«‚½پuƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^Œظ—pپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚ـ‚·پB

ٹب’P‚ة‚¢‚¦‚خپAƒWƒ‡ƒuŒ^‚حپuچ،‚ ‚éژdژ–‚ةگl‚ً‚آ‚¯‚éپv‚آ‚ـ‚èپAگE–±‹‹“I‚بچl‚¦•û‚ھƒxپ[ƒX‚إ‚·پB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^‚حپuگl‚ًگ¬’·‚³‚¹‚ؤپAژdژ–‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚پv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‚µ‚ـ‚·پBŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤپAƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^‚ج‚ظ‚¤‚ھ’·ٹْˆہ’èŒظ—p‚ئ‚ب‚èپA‰ًŒظ‚ب‚ا‚ھ‚إ‚«‚ة‚‚¢ژd‘g‚ف‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB

ٹé‹ئ‘¤‚©‚猩‚ؤپAˆê”ت“I‚ةŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚»‚ꂼ‚ê‚جƒپƒٹƒbƒg‚ئƒfƒپƒٹƒbƒg‚حˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB

‚±‚ج‚و‚¤‚ة‚ف‚é‚ئپAپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚ئپuƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^Œظ—pپv‚حپA‚ظ‚ع‘خ‹ا‚ة‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB‚»‚ꂼ‚ê‚ة’·ڈٹپA’Zڈٹ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚إ‚حپA‚±‚ê‚©‚ç‚جژ‘مپA‚ا‚؟‚ç‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ھژه—¬‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

’Zٹْ“I‚بژ‹“_‚إŒ©‚ê‚خپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚إ‚µ‚ه‚¤پBگ¢ٹE’†‚جگl‚ھ‚ا‚±‚إ‚àپA‚¢‚آ‚إ‚à‚آ‚ب‚ھ‚è“‚¯‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ئپu‚»‚جژ•K—v‚بکJ“—حپv‚ئ‚جƒ}ƒbƒ`ƒ“ƒO‚ھگi‚ف‚ـ‚·پB‚ ‚¦‚ؤژذ“à‚إکJ“—ح‚ئ‚µ‚ؤ•ّ‚¦‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ب‚پA•K—v‚ة‰‚¶‚ؤگ¢ٹE’†‚©‚çˆہ‚‚ؤ—DڈG‚بکJ“—ح‚ً’T‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‚ـ‚½پAژذˆُ‚ج‚ظ‚¤‚à’·ٹْŒظ—p‚ً‘O’ٌ‚ةژ©•ھ‚جگlگ¶‚ً‚µ‚خ‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح–]‚ـ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚·‚إ‚ة“]‹خ‚ًŒ™‚¤ژلژز‚حگ”‘½‚‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‚و‚¤‚بژ‘م‚ةپuƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^Œظ—pپv‚ًˆغژ‚µ‘±‚¯‚邱‚ئ‚حپAٹé‹ئ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‘ه‚«‚بƒٹƒXƒN‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB

‚³‚ç‚ةپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚حŒہ‚è‚ب‚‹ئ–±ˆد‘ُ‚ئ‹و•ت‚ھ‚آ‚«‚ة‚‚‚ب‚èپuŒظ—pپv‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚·‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‰آ”\گ«‚·‚ç‚ ‚è‚ـ‚·پB

‚إ‚حپAٹé‹ئ‚ح‚±‚ê‚©‚çپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚¾‚¯‚ًگ„گi‚µ‚ؤ‚¢‚¯‚خ‚¢‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH‚»‚¤‚ئ‚ح‚¢‚¦‚ـ‚¹‚ٌپBپuƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—pپv‚¾‚¯‚ج‰ïژذ‚حپA

- ٹة‚â‚©‚ةٹO•”‚ةٹJ‚©‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‘gگD‚ج’†‚ئٹO‚ج•ا‚ھ‚ب‚¢

- ‘½—lگ«‚ھ”F‚ك‚ç‚ؤ‚¢‚é

- ˆêگlˆêگl‚ھپuˆہگSˆہ‘Sپv‚ًٹ´‚¶‚ب‚ھ‚çپA‚â‚肽‚¢‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é•—“y‚ھ‚ ‚é

‚ئ‚¢‚¤پuژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپv‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ح‚ ‚肦‚ـ‚¹‚ٌپB‚ئ‚‚ة‚R“_–ع‚ج’è‹`‚ةچ‡’v‚·‚邽‚ك‚ة‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جپuƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^پv‚ج—ا‚³‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB‚½‚¾‚µپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جپuƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^Œظ—pپv‚ئ‚حˆل‚ء‚½گV‚½‚بژ‘م‚ة‘خ‰‚µ‚½پuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^Œظ—pپv‚ئ‚إ‚à‚¢‚¤‚ׂ«پAگV‚µ‚¢“‚«•û‚ً–حچُ‚µ‚ؤ‚¢‚•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

گV‚½‚بŒظ—pŒ`‘شپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^Œظ—pپv‚ئ‚ح

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ئ‚حپA’·ٹْŒظ—p‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤ‰ïژذ‚ة“ü‚è‚ـ‚·پB’·ٹْ‚ج‹à‘K“IپEگ¶ٹˆ“I•âڈ‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤ–إژ„•ٍŒِ‚µ‚ؤ“‚‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‰ïژذ‚ج‰؟’lٹد‚â•ûŒüگ«‚ة‹¤ٹ´‚µپA’‡ٹش‚ئ‹‚¢‚آ‚ب‚ھ‚è‚ًˆغژ‚µ‚ب‚ھ‚ç“‚‚ئ‚¢‚¤Œظ—pŒ`‘ش‚إ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^Œظ—p‚ھƒپƒ“ƒoپ[ƒVƒbƒvŒ^Œظ—p‚ئˆê”شˆل‚¤“_‚حپAژذˆُ‚ة‚حژ©—¥‚µ‚½“‚«•û‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤“_‚إ‚·پB‹t‚ةŒ¾‚¦‚خپA‰ïژذ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بژذˆُ‚ھٹˆ–ô‚إ‚«‚éڈê‚ً‚آ‚‚ç‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

Œ_–ٌ“I‚ةŒ‹‚ر‚آ‚¢‚½Œظ—p‚إ‚ب‚پA‚¨Œف‚¢‚ةŒہ‚è‚ب‚ژ©—R‚إژ©—¥‚µ‚ب‚ھ‚çپu‚â‚肽‚¢‚±‚ئ‚ھژ—‚ؤ‚¢‚éپBٹy‚µ‚ٹ´‚¶‚邱‚ئ‚ھژ—‚ؤ‚¢‚éپB‰؟’lٹد‚ھژ—‚ؤ‚¢‚éپB–]‚ٌ‚إ‚¢‚é–¢—ˆ‚ھژ—‚ؤ‚¢‚éپv‚ئ‚¢‚¤“_‚إŒ‹‚ر‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚éŒظ—pŒ`‘ش‚إ‚·پB

ٹé‹ئ‚حڈي‚ةگV‚µ‚¢ژdژ–‚ًگ¶‚فڈo‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚حپAچ،‚ـ‚إ‚حژه‚ةŒo‰cژز‚جژdژ–‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

‚µ‚©‚µپAچ،‚جژ‘مپAڈگ”‚جŒo‰cژز‚¾‚¯‚إپAڈي‚ةگV‚½‚بژdژ–‚ًگ¶‚فڈo‚µ‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح”ٌڈي‚ة“‚¢‚ج‚إ‚·پB‚و‚葽‚‚جپu‰؟’lٹد‚â–â‘èˆسژ¯‚ً‹¤—L‚µ‚½ƒپƒ“ƒoپ[پv‚ئ‚ئ‚à‚ة‘gگD‚ً‰^‰c‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خپA‰ïژذ‚حگV‚½‚ب‰غ‘è‰ًŒˆ‚ج‚½‚ك‚جڈ¤•iپAƒTپ[ƒrƒX‚ًژ‘م‚جƒXƒsپ[ƒh‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚«‚ب‚ھ‚çگ¶‚فڈo‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚حپu’‰ژہ‚إŒ¾‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ًˆêگ¶Œœ–½‚â‚éپv‚¾‚¯‚جژذˆُ‚إ‚ح‚ب‚پAژ©—¥‚µ‚½چl‚¦‚ً‚à‚؟‚ب‚ھ‚ç‚àپA‰ïژذ•ûگj‚ةƒRƒ~ƒbƒg‚µ‚½چs“®‚ھ‚ئ‚ê‚éژذˆُ‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAڈ‚ب‚‚ئ‚àژ©•ھ‚ھ‰½‚إ‘gگD‚ةچvŒ£‚إ‚«‚é‚©‚ً—‰ً‚µپA‚»‚ج”\—ح‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚éژذˆُ‚إ‚·پB

‰؟’lٹد‚ً‹¤—L‚µپA’·ٹْ“I‚بژ‹“_‚إˆêڈڈ‚ة“®‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^Œظ—p‚جژذˆُ‚ھپA‚±‚ê‚©‚ç‚جژ‘م‚ح‰ïژذ‚جƒRƒA‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

پuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBژذˆُپv‚حپA‚»‚ج‰ïژذ‚جگV‚½‚ب‰؟’l‚ً‹¤‚ةگ¶‚فڈo‚µ‚ؤ‚¢‚ƒپƒ“ƒoپ[‚إ‚·پB‚±‚جƒپƒ“ƒoپ[‚حپA’P‚ةکJ“‚ج‘خ‰؟‚ئ‚µ‚ؤ‚ج•ٌڈV‚إ‚آ‚ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBپuژ©•ھ‚½‚؟‚ح‰½‚ً‚·‚ׂ«‚©پvپuژ©•ھ‚½‚؟‚ح‰½‚ھ‚إ‚«‚é‚©پvپuژ©•ھ‚½‚؟‚ح‰½‚ً‚µ‚½‚¢‚©پv‚ئ‚¢‚¤“_‚إپA‹¤’ت‚ج‰؟’lٹدپA‰غ‘èˆسژ¯‚ًژ‚ء‚ؤ‚¨‚èپAˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھژ©—¥‚µ‚½چl‚¦‚ئ”\—ح‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

Œo‰cگw‚âƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBژذˆُ‚½‚؟‚ج‹¤’ت‚ج‰غ‘èˆسژ¯‚ج’†‚©‚çگV‚½‚بژ–‹ئ‚ھگ¶‚ـ‚êپA‚â‚ھ‚ؤژٹش‚ً‚©‚¯‚ؤ‰ïژذ‚ج—ک‰v‚ًگ¶‚فڈo‚µ‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚±‚ج‚و‚¤‚بژذˆُ‚ھژ²‚ئ‚ب‚é‚ئپuژ©—¥•ھژUŒ^‘gگDپv‚ة‹ك‚أ‚¢‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^‚ًژ²‚ة‚µ‚½ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^‚ًژ²‚ة‚µ‚½ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ئ‚ح

‹ï‘ج“I‚بگlژ–گ§“x‚ًچ\’z‚·‚éچغ‚ة‚ـ‚¸’…ژè‚·‚é‚ج‚ھپA‰ïژذ‚ھچl‚¦‚éژذˆُ‚جƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚إ‚·پB

ڈ_“î‚بژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAŒ`‚ة‚ب‚ء‚½ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ب‚ا‚ب‚¢‚ظ‚¤‚ھ‚¢‚¢‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBŒ`‚ئ‚µ‚ؤ’ٌژ¦‚µ‚½ڈuٹش‚ة‚»‚ê‚حƒ‹پ[ƒ‹‚ة‚ب‚èپA–{“–‚جˆس–،‚إ‚جژ©—¥گ«‚ً‘jٹQ‚µپAژذˆُ‚ً”›‚è•t‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ٹ댯گ«‚ھڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚ç‚إ‚·پB

‚»‚¤‚ح‚¢‚ء‚ؤ‚àگ¬’·“r’†‚ج‘½‚‚جژذˆُ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپA‹ï‘ج“I‚بƒLƒƒƒٹƒAƒCƒپپ[ƒW‚ھ‚ ‚ء‚½‚ظ‚¤‚ھژں‚جˆê•à‚ً–عژw‚µ‚â‚·‚‚ب‚é‚ج‚àژ–ژہ‚إ‚µ‚ه‚¤پB‰½‚و‚èپA“ْ–{‚ج‘½‚‚جٹé‹ئ‚حپAگو‚ظ‚اŒ©‚½‚و‚¤‚ة‘gگD‚ئ‚µ‚ؤ‚ج”’B’iٹK‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژ©—¥•ھژUŒ^‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ح‚ـ‚¾‹ة‚ك‚ؤڈ‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB‚¢‚ي‚خپA‚±‚ê‚©‚ç‚ج10”N‚حپA‘½‚‚ج‰ïژذ‚ھژ©—¥•ھژUŒ^‚ض‚ئ•د—e‚µ‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚جپuˆعچsٹْپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚»‚ج‚و‚¤‚ب’iٹK‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA–ع‚ةŒ©‚¦‚éŒ`‚إژ©—¥•ھژUŒ^‚ض‚ئ‘±‚ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ًژ¦‚·‚±‚ئ‚حڈd—v‚ب‚±‚ئ‚¾‚ئŒ¾‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

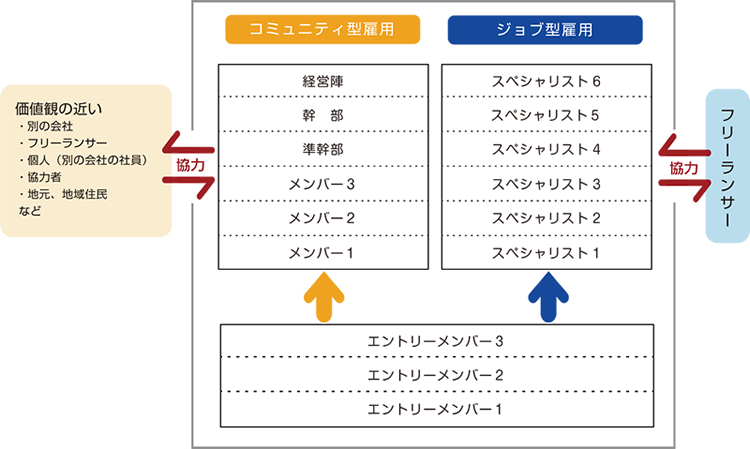

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ًژ²‚ئ‚µ‚½پAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚جگlژ–‘جŒn‚ج‚ذ‚ئ‚آ‚ئ‚µ‚ؤپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

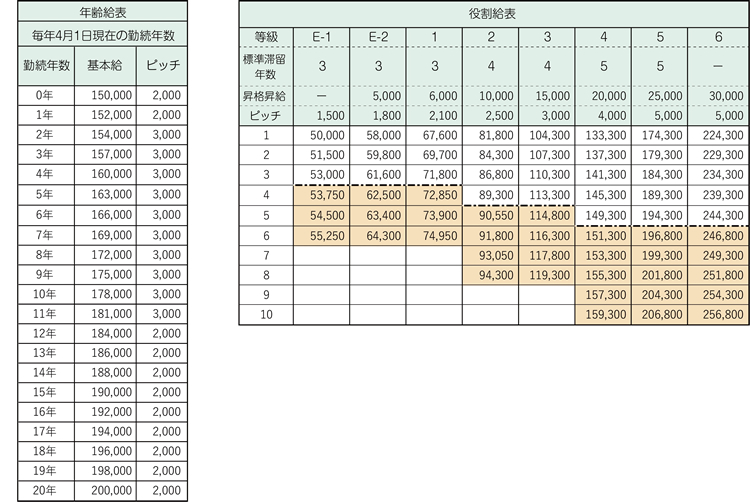

ژذˆُ‚ًپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^پv‚ئپuƒWƒ‡ƒuŒ^پv‚ة–¾ٹm‚ة•ھ‚¯‚ـ‚·پB‚½‚¾‚µپAƒGƒ“ƒgƒٹپ[ƒپƒ“ƒoپ[پi‚±‚ê‚ح—ل‚¦‚خ30چخ‚ـ‚إ‚ئ‚¢‚ء‚½ˆê’è‚ج”N—î‚ج‹وگط‚è‚ھ‚ ‚ء‚½‚ظ‚¤‚ھŒ»ژہ“I‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پj‚ح‚ا‚؟‚ç‚ةگi‚ق‚ׂ«‚©پA“‚«‚ب‚ھ‚çچl‚¦‚éٹْٹش‚ھ—^‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB

‚ا‚جژذˆُ‚ة‚à”N—î‚ة‰‚¶‚½ٹî–{‹‹‚ئ‰ئ‘°چ\گ¬‚ة‰‚¶‚½‰ئ‘°ژè“–‚حژx‹‹‚³‚ê‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حچ،Œمچ‘‚ھچs‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ê‚خ•K—v‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAچإ’لŒہ‚جگ¶ٹˆ‚ًˆغژ‚·‚邽‚ك‚جƒxپ[ƒVƒbƒNƒCƒ“ƒJƒ€‚ج‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚إ‚·پB‚»‚ج‚¤‚¦‚إپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚بژdژ–‚ج–ًٹ„‚ئ•ٌڈV‘جŒn‚ة‚µ‚ـ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ

ƒWƒ‡ƒuŒ^ژذˆُ

‰ïژذ‚ج—”OپE•ûŒüگ«‚ة‹¤ٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‘O’ٌ‚إپA‰ïژذ‚©‚ç‹پ‚ك‚ç‚ê‚é–ًٹ„‚ة‘خ‚µ‚ؤپuگ¬‰تپv‚إ‰‚¦‚éپBٹî–{“I‚ة‚حژٹش“IکJ“‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚ح‚ب‚پA‚¢‚ي‚¢‚éƒAƒEƒgƒvƒbƒgŒ^‚جگ¬‰ت‚ً‚¾‚·‚±‚ئ‚ًچإ‘ه‚جƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“‚ئ‚·‚éپB‚½‚¾‚µپA‚ ‚ـ‚èچ‚‚‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹پi“™‹‰پj‚ب‚اپAٹ®‘S‚بچظ—ت‚ً—^‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢ڈêچ‡‚حپAژہ‘ش‚ة‰‚¶‚ؤکJ“ژٹش‚ًٹا—‚·‚éپB•ٌڈV‚حٹî–{“I‚ة‚حگE–±‹‹پB’S“–‚·‚éژdژ–‚جژsڈê‰؟’l‚ةŒ©چ‡‚ء‚½Œإ’è‹‹—^+ƒAƒ‹ƒtƒ@پi•àچ‡‚âژü•س‹ئ–±‚ة‰‚¶‚ؤگف’èپj‚ئ‚·‚éپB’·ٹْŒظ—p‚ً‘O’ٌ‚ئ‚·‚é‚ھپA’S“–‚·‚é–ًٹ„‚ة‰‚¶‚ؤپAگE–±‹‹•”•ھ‚ح”N“x’Pˆت‚إ•د“®‚·‚éپB

ƒGƒ“ƒgƒٹپ[ƒپƒ“ƒoپ[

ژلژèژذˆُ‚إپAژdژ–‚ًٹo‚¦‚é’iٹKپBŒإ’è‹‹—^+‹ئگر‚ة‰‚¶‚½ڈـ—^‚ئ‚µپAژٹشٹا—‚ًچs‚¤پB

ڈم‹L‚ً3‚آ‚ج‹و•ھپA‚ئ‚‚ةپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُپv‚ًژ²‚ة‘gگD‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBڈ«—ˆ“I‚ة‚حژذ’·‚â–ًˆُ‚ھ‰ïژذ‚ج‚·‚ׂؤ‚ًŒˆ‚ك‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚àژQ‰ء‚µ‚½‘S‘ج‰ï‹c‚ج‚و‚¤‚بکb‚µچ‡‚¢‚جڈê‚ھ‘gگD‚جچإچ‚Œˆ’è‹@ٹض‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚حپA‚»‚جچإچ‚Œˆ’è‹@ٹض‚إڈ³”F‚ً“¾‚ç‚ê‚ê‚خ‚ا‚ج‚و‚¤‚بژ–‹ئ‚ة‚àژو‚è‘g‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚½‚¾‚µپAڈي‚ةپuƒ^ƒCƒ€ƒٹپ[‚بڈî•ٌ‹¤—Lپv‚ئ•K—v‚ئژv‚ي‚ê‚éٹضŒWژز‚ض‚جپu•ٌچگ‚ئ‘ٹ’kپv‚حگڈژژہژ{‚·‚é‹`–±‚ھگ¶‚¶‚ـ‚·پB

‚»‚ꂼ‚ê‚ج‹و•ھ‚ةپu’Zژٹش‹خ–±پv‚âپuچف‘î‹خ–±پv‚ح‘¶چف‚µ‚ـ‚·پBپi‚½‚¾‚µƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حٹا—گE‚ج‚و‚¤‚ةکJ“ژٹش‚جٹT”O‚ھ‚ ‚ـ‚è‚ب‚¢پj‚±‚ج‚و‚¤‚ب‘gگD‚ھ‘‚¦‚ؤ‚‚é‚ئپAژ©ژذ‚جƒWƒ‡ƒuŒ^ژذˆُ‚âƒtƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒTپ[‚ھپA‘¼ژذ‚جƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBژذˆُ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚إ‚ؤ‚‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پBƒWƒ‡ƒuŒ^ژذˆُ‚ئƒtƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒTپ[‚ئ‚ج‹و•ھ‚ھڈ™پX‚ة’è‹`‚µ‚¸‚ç‚‚ب‚èپA‚»‚ج‚¤‚؟ˆê‘ج‰»‚·‚邱‚ئ‚àڈ\•ھ‚ة—\‘ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^‚ًژ²‚ة‚µ‚½ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ج“±“üپE‰^—p‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚ج’چˆس“_

‚±‚ج‚و‚¤‚بپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^پv‚ًژ²‚ئ‚µ‚½ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ً“±“üپA‰^—p‚·‚é‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤپA‚à‚ء‚ئ‚à’چˆس‚ً‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚ھپAŒˆ‚µ‚ؤپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ھˆج‚¢پv‚ئ‚¢‚ء‚½‹َ‹C‚ً‰ïژذ‚ةڈ[–‚³‚¹‚ؤ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤“_‚إ‚·پB

‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج“ْ–{‚جگlژ–گ§“x‚إ‚حپAپu‘چچ‡گEپv‚ئپuˆê”تگEپv‚ب‚ا‚ج‹و•ھ‚ھ‚ب‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚ج‚و‚¤‚بگlژ–گ§“x‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAپu‘چچ‡گE‚ھˆج‚¢پv‚ئ‚ب‚è‚ھ‚؟‚إ‚µ‚½پB

ٹm‚©‚ةƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ھ‘gگD‚جژ²‚ة‚ح‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‘½—lگ«‚ًژَ‚¯“ü‚êپAٹF‚ھژ©—¥“I‚ة“‚¢‚ؤ‚¢‚ژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚حپA‚»‚ꂼ‚ê‚ھˆل‚¢‚ً”F‚كچ‡‚¢پA‚¨Œف‚¢‚ج”\—ح‚ھڈ\•ھ‚ة”ٹِ‚³‚ê‚邱‚ئ‚إگ¬—§‚µ‚ـ‚·پB

‚ـ‚½پA’·‚¢گE‹ئگlگ¶‚ج’†‚إ‚حپAژqˆç‚ؤ‚â‰îŒى‚ب‚ا‚جژ–ڈî‚ة‚و‚èپAˆêژ“I‚ةƒWƒ‡ƒuŒ^‚âژٹش‚ب‚ا‚ًŒہ’肵‚½Œ_–ٌژذˆُپAƒtƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒTپ[‚ئ‚µ‚ؤ“‚ژٹْ‚ھ‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBڈَ‹µ‚ة‚و‚èپAژذٹO‚جƒtƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒTپ[‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚àٹـ‚ك‚½ƒRپ[ƒX‚جˆع“®‚جژ©—R‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ح•Kگ{‚إ‚·پB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚حپA‰ïژذ‚ج‚±‚ئ‚ًپuƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپv‚ئ‚ئ‚炦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆê•û‚إƒWƒ‡ƒuŒ^ژذˆُ‚ح‰ïژذ‚ًپuƒ`پ[ƒ€پv‚ئ‚ئ‚炦‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

-

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپEپEپE‚»‚ج‚à‚جژ©‘ج‚ة‘¶چف‰؟’l‚ھ‚ ‚èپA‚»‚±‚إگ¶ٹˆ‚ھچs‚ي‚ê‚é‘؛‚ج‚و‚¤‚ب‘¶چفپB•د—e‚ًŒJ‚è•ش‚µ‚ب‚ھ‚çپA‰½‘م‚ة‚à‚ي‚½‚ء‚ؤŒp‘±‚³‚ê‚ؤ‚¢‚پB

-

ƒ`پ[ƒ€پEپEپEˆê’è‚ج–ع“I‚ً‚à‚ء‚ؤڈW‚ـ‚ء‚½ڈW’cپB“¯‚¶ژv‚¢‚ًژ‚ء‚ؤپA‚»‚ꂼ‚ê‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ھژ©•ھ‚ج–ًٹ„‚إƒ`پ[ƒ€‚ةچvŒ£‚·‚éپB–ع•W‚ً’Bگ¬‚µ‚½ڈêچ‡‚حپA‰ًژU‚·‚éپB

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚àپAƒWƒ‡ƒuŒ^ژذˆُ‚àپAژہچغ‚ة‰ïژذ‚إژdژ–‚ًگ‹چs‚·‚邤‚¦‚إ‚ح’Zٹْ“Iگ¬‰ت‚ًڈo‚·‚½‚ك‚ةپuƒ`پ[ƒ€پv‚ة‚ب‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚½‚¾ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚حپAƒ`پ[ƒ€‚ةژQ‰ء‚·‚éˆب‘O‚ةƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB‚جˆêˆُ‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ھ‘gگD‚ج•ûŒüگ«‚ض‚جˆسژvŒˆ’èŒ ‚ً‚à‚آ‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB

‚à‚؟‚ë‚ٌپAŒ»ڈَ‚ج‰ïژذ‚إ‚حپA–@“I‚ة‘gگD‚ج•ûŒüگ«‚ًŒˆ’è‚إ‚«‚é‚ج‚حپA‘م•\ژو’÷–ً‚إ‚ ‚èپAٹ”ژه‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA–{—ˆپAƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB‚إ‚ ‚éژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‚»‚جˆسژvŒˆ’è‚ة‚ح‚»‚±‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚éژذˆُ‚à‰ء‚ي‚é‚ׂ«‚إ‚·پB

پuƒڈپ[ƒJپ[ƒYƒRپ[ƒvپv‚ب‚ا‚ھ’چ–ع‚³‚ê‚آ‚آ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAڈ™پX‚ة‚إ‚à‘gگD‚جˆسژvŒˆ’è‚ةƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^‘gگD‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ًژQ‰و‚³‚¹‚ؤ‚¢‚‚ׂ«‚إ‚·پB

ژذˆُ‚جپu‚ ‚è•ûپv‚àڈdژ‹‚·‚é“™‹‰ٹîڈ€

“™‹‰ٹîڈ€‚ة‚¨‚¯‚éپu‚ ‚è•ûپv‚جڈd—vگ«

گlژ–گ§“x‚جچھٹ²‚ة‚ب‚é‚ج‚حپAگو‚ظ‚ا‚²گà–¾‚µ‚½پuƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒXپv‚إ‚·پB‚»‚ê‚ً‰^—pƒŒƒxƒ‹‚ة‹ï‘ج“I‚ة’è‹`‚·‚é‚ج‚ھپAپu“™‹‰ٹîڈ€پv‚إ‚·پB

ƒLƒƒƒٹƒAƒRپ[ƒX‚ئ“¯—l‚ةپA‘½—l‚ب“‚«•û‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جŒآگ«‚â“ءگ«‚ً‘S‘ج‚ئ‚µ‚ؤژَ‚¯“ü‚ê‚é‚و‚¤‚ب‘gگD‚ة‚ب‚ê‚خپA‚à‚ح‚âپu“™‹‰ٹîڈ€پv‚ب‚ا‚ح‚¢‚ç‚ب‚¢ژ‘م‚ھ‚‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ض‚ج‰ك“nٹْ‚ة‚¨‚¯‚é‰ïژذ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپAˆê’è‚ج’è‹`‚ً‚ي‚©‚è‚â‚·‚Œ¾—t‚إژ¦‚·‚±‚ئ‚ح•K—v‚إ‚µ‚ه‚¤پB

“™‹‰ٹîڈ€‚حپA‚»‚ج–¼‚ج’ت‚èپAژذˆُ‚جŒ»ڈَ‚جٹî–{“Iˆت’u‚أ‚¯‚ً’è‹`‚أ‚¯‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پBگlژ–گ§“x‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA“™‹‰‚ھچ‚‚¢‚ظ‚¤‚ھ•ٌڈV‚àچ‚‚پA‚ـ‚½—lپX‚بگEŒ ‚ھ—^‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پBˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھژ©—¥“I‚ة“®‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپAˆê’è‚ج–عˆہ‚ئ‚µ‚ؤ‚±‚جگ§“x‚حچ\’z‚µ‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚إ‚·پB

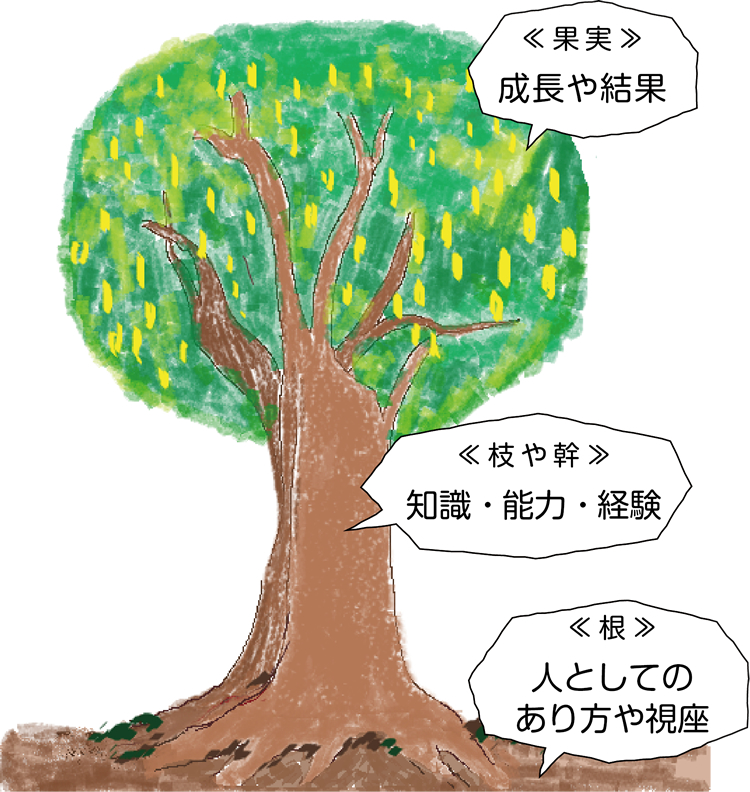

ژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚إگ¬‰ت‚ًڈo‚·‚½‚ك‚ة‚حپA’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAپuگl‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‚ ‚è•û‚âژ‹چہپv‚àڈd—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ç‚ج—v‘f‚ح“™‹‰ٹîڈ€‚ة‚à“–‘Rگ·‚肱‚ـ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

-

گ¬‰تپEŒ‹‰تپEپEپEپE‰ش‚ھ‚³‚¢‚ؤچإŒم‚ة‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپu‰تژہپv

-

’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±پEپEپEپE“yڈë‚©‚çگ…‚ً‹z‚¢پA‘¾—z‚جŒُ‚ًڈ\•ھ‚ة‹zژû‚µ‚ب‚ھ‚çگ¬’·‚µ‚ؤ‚¢‚پuٹ²‚âژ}پv

-

گl‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‚ ‚è•û‚âژ‹چہپEپEپEٹ²‚ً‚³‚³‚¦پA“yڈë‚ة‚µ‚ء‚©‚è‚ئچL‚ھ‚ء‚½پuچھپv

‚µ‚ء‚©‚è‚ئ“yڈë‚ةچھ‚ًچL‚’£‚ê‚خ’£‚é‚ظ‚اپA‚و‚è‘ه‚«‚چ‚‚¢–ط‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«پA‚»‚±‚ةچ炉ش‚à‘ه‚«‚”ü‚µ‚¢‚à‚ج‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB“yڈë‚ح‘gگD‚»‚ج‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پBڈ\•ھ‚ةچھ‚ً’£‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é“yڈë‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپA‘ه‚«‚ب–ط‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

“yڈë‚إ‚ ‚é‰ïژذ‚»‚ꂼ‚ê‚ةپA“ئژ©‚ج‘gگD•¶‰»‚â•—“y‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚ ‚éگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح‹ڈگS’n‚ھ‚و‚پAڈ\•ھ‚ةچھ‚ً’£‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚àپA‚ ‚éگl‚ح‚ ‚ـ‚è‰h—{‚ً‹zژû‚إ‚«‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھژ©•ھ‚ةچ‡‚ء‚½“yڈë‚ةچھ‚ً’£‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚àڈd—v‚ب‚ج‚إ‚·پB

چھ‚ئ‚حˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جپu‚ ‚è•ûپv‚ج‚±‚ئپB‚»‚ê‚حپAگl‚â’nˆوپAژ©‘R‚ئ‚جٹضŒWگ«‚©‚çگ¶‚ـ‚ê‚ؤ‚‚é‚à‚ج‚إ‚·پBژم‚¢چھ‚إ‚حپA—ل‚¦Œ©‚½–ع‚جٹ²‚â—t‚ھ‘ه‚«‚ˆç‚ء‚ؤ‚àڈ‚µ‚ج•—‚إ“|‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB‚¢‚©‚ة‹‚¢چھ‚ً‚½‚‚³‚ٌگL‚خ‚µ‚ؤ‚¢‚‚©پH‚»‚ê‚ھ‚»‚جگl‚ج‚ ‚è•û‚إ‚ ‚èپA‚±‚ê‚©‚ç‚جژdژ–ٹد‚âگlگ¶ٹد‚ًژx‚¦‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚·پB

‚±‚ج‚ ‚è•û‚حپA‘gگD‚ئ‚¢‚¤ڈê‚ة‚و‚ء‚ؤˆç‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB‰ïژذ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بگ¬’·‚جڈê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚©‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚إ‚·‚µپAگlژ–گ§“x‚حپAŒ©‚¦‚ب‚¢‚آ‚ب‚ھ‚è‚âƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ًپAٹF‚ھŒ©‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚·‚邽‚ك‚ج‘هگط‚ب‘•’u‚ب‚ج‚إ‚·پB

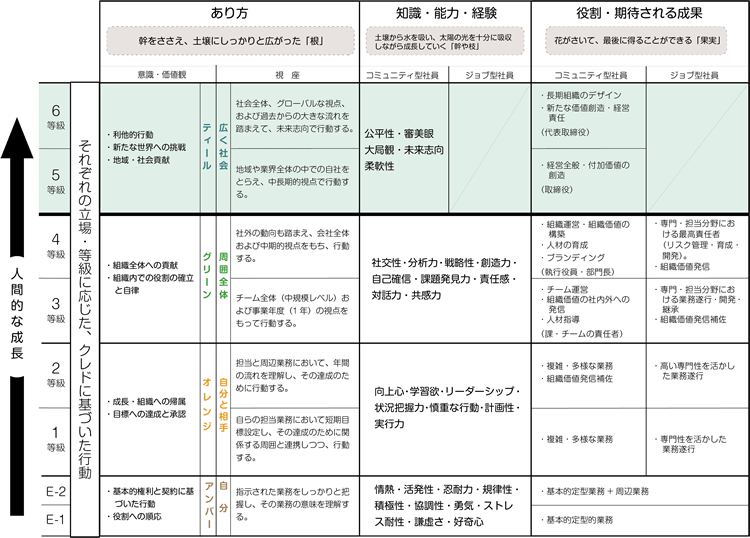

“™‹‰ٹîڈ€‚جچ،Œم

Œ»ڈَپAڈم‹Lگ}‚جˆê”ش‰E‘¤‚ةژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚بپAپu–ًٹ„پEٹْ‘ز‚³‚ê‚éگ¬‰تپv‚ًژ²‚ةپA“™‹‰ٹîڈ€‚ھچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ھ‘½‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBگ}‚جپu‰تژہپv‚ًٹîڈ€‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚آ‚ـ‚èپA‹پ‚ك‚ç‚ê‚éگ¬‰ت‚â‚ـ‚ء‚ئ‚¤‚·‚ׂ«–ًٹ„‚ًپA—Bˆê‚ج“™‹‰‚ً’è‚ك‚éٹîڈ€‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB

“¯ˆê’ہ‹à“¯ˆêکJ“‚ھƒXƒ^پ[ƒg‚µپA‚±‚جŒXŒü‚ح‚³‚ç‚ة‹‚‚ب‚é‚و‚¤‚ة‚àژv‚ي‚ê‚ـ‚·پBˆêŒû‚ةپu–ًٹ„پv‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ê‚©‚ç‚و‚è•،ژG‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ژذ‰ï‚ج‚ب‚©‚إپA‘gگD‰^‰c‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ڈم‚إ‚حپA‚±‚جپu–ًٹ„پv‚ًژ–‘O‚ة–¾ٹm‚ةژ¦‚·‚±‚ئژ©‘ج‚ھ“‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

ڈ‰‹‰“™‹‰پiڈم‹L‚ج—ل‚إ‚¢‚¦‚خپAE-1‚©‚çE-3‚‚ç‚¢‚ـ‚إپj‚إ‚ ‚ê‚خپA‹ï‘ج“I‚بگE–±‚ًŒہ’肵پAٹْ‘ز‚³‚ê‚éگ¬‰تپA–ًٹ„‚ًژ¦‚·‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚µ‚©‚µپAڈمˆت“™‹‰‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚é‚ئپA‚»‚ج‹ئ–±‚ح•،ژG‚إ‚ ‚èپAگ¬‰ت‚ھڈo‚é‚ج‚à’†’·ٹْ‚جژز‚ھ‘½‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚±‚ج’è‹`‚حپA‚â‚â’ٹڈغ“I‚ةگف’è‚·‚邱‚ئ‚ح‚â‚ق‚ً“¾‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ژں‚ةپA“ْ–{Œ^Œo‰c‚ئ‚¢‚ي‚ꂽ”NŒ÷ڈک—ٌŒ^’ہ‹à‚إ‚حپAپu’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±پv‚ًڈdژ‹‚µ‚ؤ‚«‚½‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB‘gگD‚ض‚ج‹A‘®ˆسژ¯‚ًچ‚‚كپA—lپX‚بŒoŒ±‚ئƒWƒ‡ƒuƒچپ[ƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ب‚ا‚©‚瓾‚½’mژ¯‚ً‚µ‚ء‚©‚è‚ئ”ٹِ‚إ‚«‚éگl•¨‚ھگ¬‰ت‚ًژc‚µپA‘gگD“à‚à“®‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ؤپA“™‹‰‚ًڈم‚°‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

‚µ‚©‚µپAƒOƒچپ[ƒoƒ‹‰»‚ھگi‚فپA‰ك‹ژ‚جگ¬Œ÷‘جŒ±‚ھ‚ ‚ـ‚èˆس–،‚ًژ‚½‚ب‚¢‚ظ‚ا‚ةژ‘م‚ج•د‰»‚ھŒƒ‚µ‚¢Œ»چف‚إ‚حپAپu’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±پv‚ج‚ف‚ًڈdژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚حگ³‚µ‚¢•]‰؟‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپBچ،‚حگ¬‰ت‚ھڈo‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپA1”NŒم‚ة‚حگ¬‰ت‚ھڈo‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‰آ”\گ«‚ھچ‚‚¢‚©‚ç‚إ‚·پB

‚·‚إ‚ة‘½‚‚جٹé‹ئ‚ھ“ْ–{Œ^‚جڈIگgŒظ—pپA”NŒ÷ڈک—ٌŒ^گlژ–‚ً•ْٹü‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚ç‚à‚ي‚©‚é‚ئ‚¨‚èپA‚ ‚ـ‚è‚ةپu’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±پv‚ةڈd‚«‚ً’u‚«‚·‚¬‚é“™‹‰ٹîڈ€‚à‚±‚ê‚©‚ç‚جژ‘م‚ةچ‡‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB

‚±‚ج‚و‚¤‚ةپAپu–ًٹ„پEگ¬‰تپvپu’mژ¯پE”\—حپEŒoŒ±پv‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_‚ًژc‚µ‚آ‚آ‚àپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپu‚ ‚è•ûپv‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_‚ً‚و‚èڈdژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚±‚ج•،ژG‚بژذ‰ï‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‘gگD‚ة‚ئ‚ء‚ؤڈd—v‚ب–ًٹ„‚ً’S‚¢پAچ‚‚¢گ¬‰ت‚ًڈo‚·‚½‚ك‚ة‚حپA–{ژ؟“I‚إڈ_“î‚ب”\—ح‚ئ’mژ¯‚ھ•K—v‚إ‚·پB‚»‚ê‚ًŒ©‹ة‚ك‚邽‚ك‚ة‚حپA‚»‚جگl•¨‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚بˆسژ¯‚âژ‹چہ‚إژdژ–‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©پA‚à‚ء‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚ا‚ج‚و‚¤‚بگ¶‚«•û‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إŒ©‹ة‚ك‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB

ٹé‹ئ‚ج“™‹‰ٹîڈ€‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚ب’ٹڈغ“I‚ب‚à‚ج‚³‚µ‚ً‘g‚فچ‚ق‚±‚ئ‚ة’ïچR‚ھ‚ ‚é•û‚à‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپAٹé‹ئ‚حچd’¼“I‚إ‹@ٹB“I‚ب‘gگDƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒg‚©‚çپA‚ـ‚é‚إگ¶–½‘ج‚ج‚و‚¤‚ب‘½—l‚إڈ_“î‚ة‘خ‰‚إ‚«‚é‘gگD‚ة•د‰»‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حژذˆُˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جژ‹چہ‚ًچ‚‚كپA‚µ‚ء‚©‚è‚ئژ©—§‚µ‚½چl‚¦‚ًژ‚آژذˆُ‚ً‘‚₵‚½‚¤‚¦‚إپA‚و‚èˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جŒآگ«‚ھٹˆ‚©‚³‚ê‚éڈê‚ًچى‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ•K—v‚ب‚ج‚إ‚·پBژذˆُ‚ھˆہگS‚µ‚ؤچK‚¹‚ًٹ´‚¶‚ب‚ھ‚ç“‚¯‚éڈê‚ة‚ب‚邽‚ك‚ة‚حپA‚»‚جŒآگ«‚ھژüˆح‚ة—‰ً‚³‚êپAٹˆ‚©‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚ة‚ب‚ç‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپBˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھپuژ©•ھپv‚ج‚±‚ئ‚µ‚©چl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢ڈَ‘ش‚جگEڈê‚إ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚ة‚حگâ‘خ‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB

ژ‹چہ‚إŒ¾‚¦‚خپuژ©•ھپvپثپuژ©•ھ‚ئ‘ٹژèپvپثپuژüˆح‘S‘جپvپثپuچL‚ژذ‰ïپv‚ئ‚¢‚¤’iٹK‚ًŒo‚ؤپA‚و‚葽‚‚جژذˆُ‚ھپA‚و‚èچL‚¢ژ‹چہ‚ً‚à‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤپA‚ح‚¶‚ك‚ؤ‘½—l‚إڈ_“î‚إˆہگS‚بگEڈê‚ئ‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ج‚و‚¤‚بگEڈê‚ھ‚±‚ê‚©‚ç‚جژ‘م‚ة’nˆو‚âژذ‰ï‚©‚ç‹پ‚ك‚ç‚ꑱ‚¯‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

گlژ–•]‰؟‚ئکA“®‚µ‚ب‚¢’ہ‹àگ§“x

چ،Œم‚جڈ¸‹‹‚ة‚¨‚¯‚é’…ٹل“_

گlژ–•]‰؟‚ً”½‰fگو‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA”z’u“]ٹ·‚âˆçگ¬‹³ˆç‚ب‚ا‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAڈ¸ٹiپAڈ¸‹‹پAڈـ—^‚ئ‚¢‚¤‚R‚آ‚ھچإ‚à‘ه‚«‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB

‚±‚ج‚¤‚؟پAˆê”ت“I‚ة‚حڈـ—^‚ح‚»‚جٹْپi6‚©Œژ‚â1”Nپj‚ج—ک‰v‚ًŒآگl‚جچvŒ£‚ة‰‚¶‚ؤ•ھ”z‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پBڈ¸ٹi‚حپA–{گl‚جچھٹ²“I‚بˆسژ¯پi‚ ‚è•ûپjپA”\—ح‚âŒoŒ±’l‚ھچ‚‚ـ‚èپA‚و‚背ƒxƒ‹‚جچ‚‚¢–ًٹ„‚ً’S‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½چغ‚ةچs‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAڈ¸‹‹‚ح”NŒ÷‚â‹خ‘±”Nگ”‚ة‰‚¶‚é—v‘f‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‘½‚‚ج‰ïژذ‚إ‚ح–{گl‚ج”\—حƒAƒbƒv‚ة‘خ‚µ‚ؤچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚و‚ء‚ؤپA‚à‚ء‚ئ‚àˆê”ت“I‚بڈ¸‹‹•û–@‚حپA1”N‚ة1“xپA‚»‚ج”N“x‚ج”Nٹش‘چچ‡•]‰؟‚ة‰‚¶‚ؤ’ہ‹àƒeپ[ƒuƒ‹‚ًƒAƒbƒv‚³‚¹‚é•û–@‚إ‚·پB‚و‚è—ا‚¢•]‰؟‚ً“¾‚½ژز‚ھ‘½‚ڈ¸‹‹‚µپA‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚à‚ج‚ح—}‚¦‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤ژd‘g‚ف‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚µ‚©‚µپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‘½—l‚ب–ًٹ„‚ھچ¬چف‚µ‚ؤ‚¨‚èپA1”N’ِ“x‚جٹْٹش‚ة‚¨‚¢‚ؤڈ¸‹‹ٹz‚ةچ·‚ً‚آ‚¯‚é•]‰؟‚جچ‡—“Iگà–¾‚حٹب’P‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژèٹش‚àژٹش‚à‚©‚©‚èپAژذˆُ‚©‚ç‚ج”[“¾‚à“¾‚ç‚ê‚ة‚‚¢‚إ‚ ‚낤پuڈ¸‹‹‚ة‚©‚©‚ي‚é•]‰؟پv‚حپAژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚إ‚ح‚ ‚ـ‚è‚ب‚¶‚ـ‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚»‚ج‚و‚¤‚بچl‚¦•û‚ة—§‚ء‚½ڈêچ‡پA‚à‚ء‚ئ‚àƒVƒ“ƒvƒ‹‚ب’ہ‹àگ§“x‚حپAˆê‚آ‚ج“™‹‰‚ة‚ذ‚ئ‚آ‚ج‹‹—^ٹz‚ًگف’è‚·‚éپA‚¢‚ي‚¢‚éƒVƒ“ƒOƒ‹ƒŒپ[ƒg‚ج’ہ‹à‚إ‚·پB—ل‚¦‚خپA

- 1“™‹‰پEپEپE20–œ‰~

- 2“™‹‰پEپEپE25–œ‰~

- 3“™‹‰پEپEپE30–œ‰~

‚ئ‚¢‚ء‚½Œ`‚إ‚·پB

“¯‚¶ƒŒƒxƒ‹‚ج“¯‚¶ژdژ–‚ً‚µ‚ؤ‚¨‚èپAٹْ‘ز‚³‚ê‚éگ¬‰ت‚à“¯‚¶‚إ‚ ‚ê‚خپAٹF“¯‚¶‹‹—^‚ًژx•¥‚¤‚ئ‚¢‚¤پA‚¢‚ي‚¢‚éƒWƒ‡ƒuŒ^Œظ—p‚جچl‚¦•û‚ة‚»‚ء‚½ژd‘g‚ف‚إ‚·پBگ¬‰ت‚ةˆل‚¢‚ھگ¶‚¶‚½ڈêچ‡‚حڈـ—^‚â•àچ‡‹‹‚إ”½‰f‚³‚¹‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپAٹî–{“I‚ة‚حڈ¸ٹi‚µ‚ب‚¢Œہ‚蓯‚¶‹‹—^‚ھ‘±‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚½‚¾پA‚±‚ê‚إ‚حژل‚¢ژ‘م‚إ‚à‹‹—^‚ھ‚ ‚ھ‚ç‚ب‚¢ژٹْ‚ھ‘±‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚èپAژذˆُ‚ج—£گE‚âگ¶ٹˆ‚ج•sˆہ‚ًڈµ‚¢‚ؤ‚µ‚ـ‚¤Œœ”O‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒ»ژہ“I‚ة‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚بگ§“x‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ح“ْ–{‚ة‚ح‚ـ‚¾ڈ‚ب‚پA’èٹْڈ¸‹‹‚ئ‚¢‚¤ƒCƒ“ƒZƒ“ƒeƒBƒu‚ح‚ ‚ء‚½‚ظ‚¤‚ھ‚¢‚¢‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB

‚»‚±‚إپA“üژذŒمˆê’è‚جٹْٹش‚ة‚حپA•]‰؟‚ب‚ا‚ة‚حٹضŒW‚ب‚ڈ¸‹‹‚·‚éپu”N—î‹‹پv‚âپu‹خ‘±‹‹پv‚ًژو‚è“ü‚ê‚邱‚ئ‚ًŒں“¢‚·‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ڈ¸‹‹‚ة‚¨‚¯‚éپu”N—î‹‹پvپu‹خ‘±‹‹پv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û

”NŒ÷’ہ‹à‚إ‚ ‚éپu”N—î‹‹پv‚حپAŒأ‚¢“ْ–{Œ^’ہ‹à‚جڈغ’¥‚ج‚و‚¤‚ةƒlƒKƒeƒBƒu‚ة‚ئ‚炦‚ç‚ê‚ھ‚؟‚إ‚·‚ھپA‚±‚ê‚©‚çچ،ˆبڈم‚ة“]گE‚ھˆê”ت‰»‚·‚邱‚ئ‚ھ—\‘z‚³‚ê‚é’†پAˆê’è”N—î‚ـ‚إ‚ح”N—î‚ة‰‚¶‚ؤ‹‹—^‚ًŒˆ’è‚·‚éپu”N—î‹‹پv‚حپAˆسٹO‚ةƒVƒ“ƒvƒ‹‚إچ‡—“I‚¾‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB

ˆê•û‚إپA‚»‚جٹé‹ئ‚إ‚جŒoŒ±‚ج‚ف‚ً”½‰f‚µپA‘¼ژذ‚إ‚جŒoŒ±‚ً‚ح‚©‚邱‚ئ‚ھ‚ب‚¢پu‹خ‘±‹‹پv‚حپAپi’†“r“üژذ‚ة‚ف‚ب‚µ‹خ‘±‹‹‚ً‚آ‚¯‚é‚ب‚ا‚جچH•v‚à‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپj‚â‚â‰^—p‚ھ“‚‚ب‚ء‚ؤ‚‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚إ‚حپA

ٹî–{‹‹پپ”N—î‹‹پ{–ًٹ„‹‹

‚ئ‚¢‚¤Œ`‚ً‚ئ‚èپA•]‰؟‚ة‚و‚é–ًٹ„‹‹‚جڈ¸‹‹‚حچs‚ي‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ژè–@‚ھƒxƒ^پ[‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

ٹî–{‹‹‚جڈ¸‹‹‚ح”N—î‹‹‚ج‚ف‚إپA–ًٹ„‹‹‚حƒVƒ“ƒOƒ‹ƒŒپ[ƒg‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚حچ‡—“I‚إ‚·پBˆê•û‚إپu“™‹‰‚ھ‚ ‚ھ‚ء‚½‚çپAگV‚µ‚¢ŒoŒ±‚âƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ة‰‚¶‚½گ¬’·‚ھ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚à‚إ‚«‚ـ‚·پB‚»‚ج‚½‚كپAڈ¸ٹiŒمˆê’èٹْٹش‚ج‚فپA–ًٹ„‹‹‚àڈ¸‹‹‚·‚é‚ئ‚¢‚¤گ§“x‚ً‰^—p‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

گ}‚ة‚ف‚é‚و‚¤‚ةپAڈ¸‹‹Œم3”Nٹش‚حڈ¸‹‹‚ھ‚ ‚èپA‚»‚جŒم3”Nٹش‚ح50پ“ڈ¸‹‹‚إپA‚»‚جŒم‚حƒXƒgƒbƒv‚ئ‚¢‚ء‚½گف’è‚ً‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حپAپuڈ¸ٹi‚µ‚½‚çپA‚»‚ج“™‹‰‚ة‚¨‚¯‚éگV‚µ‚¢ŒoŒ±‚âگg‚ة’…‚¯‚é”\—ح‚ة‰‚¶‚ؤپA“¯‚¶–ًٹ„‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚à‘خ‰‚إ‚«‚郌ƒxƒ‹‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ6”N’ِ“x‚حڈ¸‹‹‚·‚éپB‚»‚جٹْٹش‚ة‚³‚ç‚ةڈم‚ج–ًٹ„‚ً–عژw‚·•û‚ح–عژw‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پv‚ئ‚¢‚¤ƒپƒbƒZپ[ƒW‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

—DڈG‚إڈي‚ة‰ïژذ‚ھگف’肵‚½‘ط—¯ٹْٹش“à‚إڈمˆت“™‹‰‚ةڈ¸ٹi‚·‚é•û‚ح‚¸‚ء‚ئڈ¸‹‹‚µ‘±‚¯‚邱‚ئ‚ة‚ب‚èپA—£گE–hژ~‚ة‚àˆê’è‚جŒّ‰ت‚ھ‚ ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ژذˆُ‚ا‚¤‚µ‚إŒˆ’è‚·‚é•]‰؟‚ئڈـ—^

•]‰؟‚ًژذˆُ‚ا‚¤‚µ‚إŒˆ’è‚·‚éژèڈ‡

پuژ©—¥•ھژUŒ^پv‚ج‘gگD‚إ‚حپA•]‰؟‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚ةچs‚ي‚ê‚é‚ׂ«‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

ژ©—¥•ھژU‘gگD‚إ‚حپAˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جژذˆُ‚ھژ©—¥‚µ‚ؤژdژ–‚ً‚µ‚ؤ‚¨‚èپA’Nˆêگl“¯‚¶‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éگl‚àپA“¯‚¶”\—ح‚جگl‚à‚¨‚炸پA‚»‚ꂼ‚ê‚ج—§ڈê‚ئ“ءگF‚ًٹˆ‚©‚µ‚ؤ‘gگD‚ةچvŒ£‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب‘gگD‚إ‚حپAپuƒeƒBپ[ƒ‹‘gگDپv‚إ‚àڈذ‰î‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةپAژ©•ھ‚ج•ٌڈV‚ًٹF‚جکb‚µچ‡‚¢‚ة‚و‚ء‚ؤژ©•ھ‚½‚؟‚إŒˆ’è‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ژd‘g‚ف‚ھڈ™پX‚ة‚ف‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚½‚¾پAŒ»ژ“_‚إ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‘gگD‚ح‚©‚ب‚èڈ‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚µپAٹî–{‹‹‚ب‚ا‚جگ¶ٹˆ‚جٹî”ص‚ئ‚ب‚é•”•ھ‚ة‚ـ‚إ‚±‚ج‚و‚¤‚ب•û–@‚ً‚ئ‚è‚¢‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئچ¬—گ‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚½‚¾پAٹî–{‹‹‚ب‚ا‚جŒˆ’è‚ح“‚¢‚ئ‚µ‚ؤ‚àپuچ،ٹْ‚ج—ک‰v‚ج•ھ”z‚إ‚ ‚éڈـ—^پv‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA‘Sژذˆُ‚ھژQ‰ء‚µ‚ؤڈـ—^‚ج•ھ”z‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ح‰آ”\‚إ‚·‚µپAژہ‘H‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚à‘‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

ڈمژi‚ةˆê•û“I‚ةŒˆ‚ك‚ç‚ê‚é•]‰؟‚و‚è‚àپAپuٹض‚ي‚ء‚½‚·‚ׂؤ‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤکb‚µچ‡‚¢پAژ©•ھ‚ج•]‰؟‚âڈـ—^‚ًŒˆ’è‚·‚éپv‚±‚ئ‚ج•û‚ھپA”[“¾ٹ´‚ھچ‚‚¢‚ج‚حŒ¾‚¤‚ـ‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚½‚¾پA‚»‚ج‚و‚¤‚ب‘Sˆُ‚إ‚ج•]‰؟‚ً‚·‚é‘ه‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA‚إ‚«‚éŒہ‚èڈî•ٌ‚ھƒIپ[ƒvƒ“‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA’N‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ھŒ©‚¦‚éگEڈê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ـ‚¹‚ٌپB

چK‚¢پAƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ج”’B‚ة‚و‚èپA‹CŒy‚ةƒEƒGƒu‰ï‹c‚ب‚ا‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚µپAŒ‡گب‚µ‚½ƒEƒGƒu‰ï‹c‚ًŒم“ْک^‰و‚إŒ©‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à—eˆص‚ة‚إ‚«‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAƒXƒPƒWƒ…پ[ƒ‹ٹا—‚âƒvƒچƒWƒFƒNƒgٹا—ƒcپ[ƒ‹‚àˆہ‰؟‚إ“±“ü‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB“ء‚ة’†ڈ¬ٹé‹ئ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ھ‘½—l‚بژdژ–‚âƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚ةŒg‚ي‚ء‚ؤ‚¨‚èپAƒ`پ[ƒ€ƒپƒ“ƒoپ[‚جژdژ–‚ًگ³ٹm‚ة”cˆ¬‚·‚邱‚ئ‚جڈd—vگ«‚ح‘‚µ‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

•]‰؟‚ج‚½‚ك‚ئ‚¢‚¤‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA‘gگD‰^‰c‚ئژذˆُ‚جٹضŒWگ«‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚邽‚ك‚ة‚àڈî•ٌ‚جƒIپ[ƒvƒ“‰»‚ئƒٹƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€‹¤—L‚ح•Kگ{‚إ‚µ‚ه‚¤پB

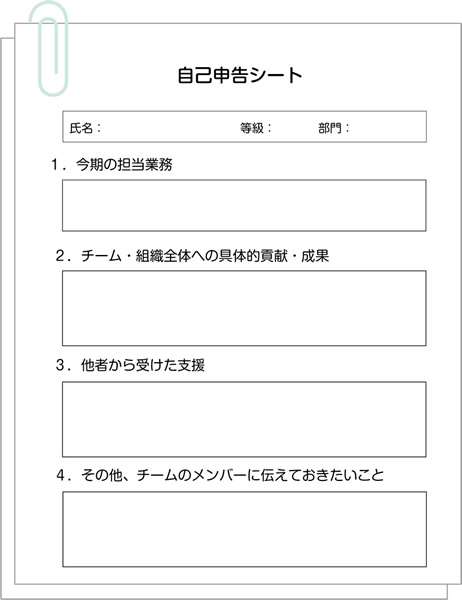

ˆê‚آ‚ج‹ï‘ج“Iژè–@‚ً‚²ڈذ‰î‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پBˆب‰؛‚جگ}‚ج‚و‚¤‚ب—¬‚ê‚إپA6‚©Œژپi‚à‚µ‚‚ح3‚©Œژپj‚ة1‰ٌپAƒ`پ[ƒ€“à‚ة‚¨‚¢‚ؤپAچ،ٹْ‚جگU‚è•ش‚è‚ً‚©‚ث‚ؤچvŒ£“x‚ًکb‚µچ‡‚¢پA•]‰؟‚ًŒˆ’è‚·‚é‰ï‹c‚ًژہژ{‚µ‚ـ‚·پB

‡@ژ©Œبگ\چگƒVپ[ƒg‚ج‹L“ü

‚ـ‚¸پA‘Sژذˆُ‚ھچ،‹G‚جژ©•ھ‚جژdژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤژ©Œبگ\چگƒVپ[ƒg‚ً‹L“ü‚µپAƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒOƒپƒ“ƒoپ[‚ةژ–‘O‚ة‹¤—L‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB

‚ب‚¨پAƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒ´‘¥“I‚ةٹَ–]‚·‚ê‚خ’N‚إ‚àژQ‰ء‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚إ‚·پBA•”–ه‚جƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‚»‚ê‚ةگ[‚ٹض‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚éB•”–ه‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ھژQ‰ء‚µ‚½‚¢‚ب‚çپAژQ‰ء‚·‚ׂ«‚إ‚·پBƒ`پ[ƒ€ƒٹپ[ƒ_پ[‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بƒپƒ“ƒoپ[‚ة‚حگ؛‚ً•د‚¦‚ؤژQ‰ء‚µ‚ؤ‚à‚炤‚و‚¤‚ة‘£‚·‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚ـ‚½‚±‚جƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚ح•”–ه•ت‚ةŒہ‚炸پAƒvƒچƒWƒFƒNƒg•ت‚ب‚اپA•K—v‚ة‰‚¶‚ؤڈ_“î‚ةژہژ{‚³‚ê‚é‚ׂ«‚إ‚·پB

‡Aƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO

ƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚حپAƒٹƒAƒ‹‚ةڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚ؤ‚à—ا‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚و‚èژQ‰ء‚µ‚â‚·‚‚·‚邽‚كپA‚ـ‚½پA“à—e‚ًک^‰و‚µ‚ؤژذ“à‚ةŒم‚إŒِ•\‚·‚邽‚ك‚ةZoom‚ب‚ا‚جƒEƒGƒu‰ï‹cƒVƒXƒeƒ€‚ً—ک—p‚µ‚ؤچs‚¤‚ج‚ھ‚¢‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‰ï‹c‚حپA‚ـ‚¸ƒٹپ[ƒ_پ[‚ھچ،ٹْ‚جƒ`پ[ƒ€‚ئ‚µ‚ؤ‚جŒ‹‰ت‚ً”•\‚·‚邱‚ئ‚©‚çژn‚ك‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ح‹ï‘ج“I‚بگ”ژڑ‚ب‚اپA‚إ‚«‚邾‚¯‹qٹد“Iژ–ژہ‚ًڈq‚ׂé‚و‚¤‚ة‚µپAƒٹپ[ƒ_پ[ژ©گg‚جژهٹد“I‚ب•]‰؟پi—ل‚¦‚خپAپœپœ‚³‚ٌ‚ھ“ء‚ة‚ھ‚ٌ‚خ‚ء‚ؤ‚‚ꂽ‚ب‚اپj‚ح‚±‚جژ“_‚إ‚حکb‚³‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB

ژں‚ةƒپƒ“ƒoپ[‘Sˆُپiƒٹپ[ƒ_پ[‚àٹـ‚ك‚ؤپj‚ھڈ€”ُ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚Pپ`4‚ج“à—e‚ً”•\‚µ‚ـ‚·پB

- چ،ٹْ‚ج’S“–‹ئ–±

- ƒ`پ[ƒ€پE‘gگD‘S‘ج‚ض‚ج‹ï‘ج“IچvŒ£پEگ¬‰ت

- ‘¼ژز‚©‚çژَ‚¯‚½ژx‰‡

- ‚»‚ج‘¼پAƒ`پ[ƒ€‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ة“`‚¦‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢‚±‚ئ

“ء‚ةژٹش‚ًٹ„‚¢‚ؤکb‚µ‚ؤ‚à‚ç‚¢‚½‚¢“à—e‚ح‚Q‚إ‚·پBکb‘S‘ج‚ج9ٹ„ˆبڈم‚ً‚±‚ê‚ةٹ„‚¢‚ؤ‚à—ا‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پBژüˆح‚جƒپƒ“ƒoپ[‚حپA‚إ‚«‚邾‚¯Œû‚ً‹²‚ـ‚¸‚ة”•\ژز‚جکb‚ً•·‚‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB

ˆêگl‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ھکb‚µڈI‚¦‚é‚ئپAژc‚è‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ح”•\ژز‚ة‘خ‚µ‚ؤƒtƒBپ[ƒhƒoƒbƒN‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ًژQ‰ءژز‚·‚ׂؤ‚إچs‚¢‚ـ‚·پBژٹش‚ج–عˆہ‚حˆêگl10•ھ’ِ“x‚إ‚·پB

‘Sˆُ‚ھڈI‚ي‚é‚ئپA‚ ‚炽‚ك‚ؤ‘S‘ج‚إ‘خکb‚ًچs‚¢پA“ء‚ةچ،ٹْچvŒ£‚ھ‘ه‚«‚©‚ء‚½گlپAگ¬’·‚ھ‚ف‚ç‚ꂽگl‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚µچ‡‚¤‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ج’iٹK‚إ‚ ‚¦‚ؤڈ‡ˆت‚ب‚ا‚ً•t‚¯‚é•K—v‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚ب‚¨پAچvŒ£‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح–{گl‚ج“™‹‰‚â–ًٹ„‚ً”cˆ¬‚µ‚½‚¤‚¦‚إکb‚ًگi‚ك‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB“–‘R‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپA4“™‹‰‚جگl‚ئ1“™‹‰‚جگl‚ئ‚إ‚حپA‹پ‚ك‚ç‚ê‚é–ًٹ„‚حˆل‚ء‚ؤ‚‚é‚©‚ç‚إ‚·پB

‡Bƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚ج“®‰وŒِٹJ

ƒ`پ[ƒ€ƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚ھڈI‚ي‚é‚ئپA‚»‚ج“à—e‚حٹî–{“I‚ة•زڈW‚·‚邱‚ئ‚ب‚ژذ“à‚إ‹¤—L‚µ‚ـ‚·پBژں‚جچvŒ£ƒ|ƒCƒ“ƒgŒˆ’è‰ï‹c‚ةژQ‰ء‚·‚éƒپƒ“ƒoپ[‚حپAŒ´‘¥“I‚ة‚±‚ج“®‰و‚ً‚·‚ׂؤŒ©‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ھ‚©‚ب‚蕉’S‚ة‚ح‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA1”N‚â6‚©Œژ‚ة1“x‚ج‚±‚ئ‚ب‚ج‚إپA‘Sƒپƒ“ƒoپ[‚ھ‰½‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©پA‚ ‚é’ِ“x”cˆ¬‚µ‚½‚¤‚¦‚إپA•]‰؟‚ھچإڈI“I‚ةŒˆ’肳‚ê‚é‰ï‹c‚ةژQ‰ء‚·‚ׂ«‚إ‚·پB

‡C•]‰؟‰ï‹c

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚ھ‘SˆُژQ‰ء‚µ‚ؤپu•]‰؟‰ï‹cپv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حپA‚إ‚«‚ê‚خƒٹƒAƒ‹‚ةڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚ج‰ï‹c‚ھ‚¢‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚ب‚¨پA‚±‚ج‰ï‹c‚ة‚حٹَ–]ژز‚إ‚ ‚ê‚خ’N‚إ‚àژQ‰ء‚إ‚«‚é‚و‚¤‚بƒIپ[ƒvƒ“‚ب‚à‚ج‚ة‚·‚ׂ«‚إ‚·پB‚½‚¾‚µپAچإڈIŒˆ’èŒ ‚ھ‚ ‚é‚ج‚حƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^‚جژذˆُ‚ئ‚µپAƒWƒ‡ƒuŒ^‚âƒGƒ“ƒgƒٹپ[ژذˆُ‚حƒIƒuƒUپ[ƒoپ[‚ئ‚µ‚ؤ‚جژQ‰ء‚ئ‚µ‚ـ‚·پB

‚±‚جپu’N‚ھ•]‰؟‚ًŒˆ’è‚·‚é‚ج‚©پv‚ئ‚¢‚¤“_‚ح‹cک_‚ج‚ ‚é‚ئ‚±‚낾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚جڈيژ¯‚إŒ¾‚¦‚خ“™‹‰‚جچ‚‚¢‚à‚ج‚â–ًگEژز‚ئ‚·‚é‚ج‚ھڈيژ¯‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚½‚¾پAƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚حپu‰ïژذ‚جˆسژvŒˆ’è‚ً‚·‚éپv—§ڈê‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB•]‰؟‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àچإڈI“I‚بˆسژvŒˆ’è‚ً‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚é‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB

چإڈI“I‚ب•]‰؟‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚بٹîڈ€‚إ’è‚ك‚é‚©‚ح‰ïژذ‚جچl‚¦•û‚ة‚و‚è‚ـ‚·پBٹî–{“I‚ة‚حˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ةŒ¸“_‚ً‚·‚邱‚ئ‚ب‚پA‰ء“_•]‰؟‚ئ‚·‚ׂ«‚إ‚·پB‚â‚ح‚è‘Sˆُ‚إƒIپ[ƒvƒ“‚بکb‚ ‚¢‚ج‚ب‚©‚إˆê•”‚جگl‚ة’ل‚¢•]‰؟‚ً‰؛‚·‚±‚ئ‚ھŒ»ژہ“I‚ة‚ح“‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB‘½—l‚بگEژي‚ج’†‚إ‚جŒ¸“_•]‰؟ٹîڈ€‚جگف’è‚àچ¢“ï‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ ‚ـ‚è‚ة‚àچvŒ£“x‚ھ’ل‚¢•û‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘gگD‚ئ‚µ‚ؤŒo‰cگw‚ئ‚جŒآ•ت–ت’k‚â“™‹‰‚ج•دچXپiچ~ٹiپj‚ب‚ا‚إ‘خ‰‚µ‚ؤ‚¢‚‚ׂ«‚إ‚·پB

‚±‚ê‚ç‚ج•]‰؟‚حپAچ،ٹْ‚جڈـ—^‚ج•ھ”z‚ة”½‰f‚ً‚³‚¹‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA‚±‚ج”¼ٹْ‚²‚ئ‚ج•]‰؟‚ح’ت”N’Pˆت‚إ‚جڈ¸ٹiپEچ~ٹi‚ج‘ه‚«‚ب”»’fچق—؟‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB

–{—ˆ‚حپAپuڈ¸ٹiپEچ~ٹiپv‚à‚±‚ج•]‰؟‰ï‹c‚ة‚¨‚¢‚ؤƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBŒ^ژذˆُ‚إŒˆ’è‚·‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚½‚¾پAŒِٹJ‚جڈê‚إ‚»‚±‚ـ‚إچs‚¤‚ج‚ھ“‚¢‚ئ‚¢‚¤’iٹK‚إ‚حپA‚±‚ج•]‰؟‰ï‹c‚إ‚ج‹cک_‚ً‚à‚ئ‚ةڈ¸ٹiگ„‘Eژز“™‚ً’ٹڈo‚µپA‚»‚جŒم–ًˆُ‰ï‚إŒˆ’è‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ƒvƒچƒZƒX‚à—ا‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

‹ï‘ج“I‚بڈـ—^‚جŒˆ’è•û–@

ڈـ—^‚جژx‹‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح–@“I‚ب’è‚ك‚ح‚ب‚پA‚»‚جژx‹‹‚ج—L–³‚âژx‹‹ٹîڈ€‚ب‚ا‚ح‚·‚ׂؤ‰ïژذ‚ھŒˆ’è‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB

‚½‚¾پA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جٹµ—ل‚إ‰ؤ‚ئ“~‚جڈـ—^‚ح’ہ‹à‚جŒم•¥‚¢پA•ت•¥‚¢“I‚بˆس–،‚âŒ÷کJ‹à“Iˆس–،چ‡‚¢‚ب‚ا‚ًٹـ‚ك‚ؤپA‚ ‚é’ِ“xˆہ’è“I‚ةژx‹‹‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ھچ،‚إ‚à‚â‚ح‚葽‚¢‚إ‚·پB‚±‚جژx‹‹ٹµ—ل‚ً‚¢‚«‚ب‚è‚â‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚حکJ“ڈًŒڈ‚ج•s—ک‰v•دچX‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚µپA‚±‚ج‚و‚¤‚بڈـ—^‚جژx‹‹•û–@‚ح‚ ‚é’ِ“xŒظ—p‚جˆہ’è“Iˆغژ‚ج‚½‚ك‚ة‚حŒّ‰ت‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

‚½‚¾پA”¼”N’ِ“x‚ج’Zٹْٹش‚إ‚جŒآ•ت•]‰؟‚ھ“‚‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚èپA‹t‚ة”¼”N’ِ“x‚ج•]‰؟‚إڈـ—^‚ھ‰؛‚ھ‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚é‚ئ‚ب‚é‚ئپAژذˆُ‚ھژv‚¢گط‚ء‚½ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚ھ‚إ‚«‚ب‚‚ب‚é‚ئ‚¢‚ء‚½•¾ٹQ‚à‚ ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پBٹù‘¶‚ج‚â‚è•û‚ئ‚حˆل‚ء‚½ڈ_“î‚بƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚ھ‚و‚è‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚إ‚ ‚낤ژ‘م‚ةپA‚±‚ج‚و‚¤‚بˆسژ¯‚ھ‚ح‚½‚ç‚‚±‚ئ‚ح”ً‚¯‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‰ؤ‚ئ“~‚جڈـ—^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‰ïژذ‚à‚µ‚‚ح•”–ه‚ب‚ا‚ج‹ئگر‚ة‚ج‚فکA“®‚·‚é‚و‚¤‚ة‚µپAŒآگl‚ج•]‰؟‚ھ”½‰f‚³‚ê‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤گ§“x‚ھ‚ب‚¶‚ق‰ïژذ‚ھ‚س‚¦‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپA‰ؤ1.5ƒJŒژپA“~2ƒJŒژپA‚ئ‚¢‚ء‚½ٹî–{“I‚بڈـ—^ژx‹‹ٹz‚ًƒxپ[ƒX‚ة”NٹشگlŒڈ”ï—\ژZ‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚«پA‹ئگر‚ة‚و‚ء‚ؤˆê—¥‚إ‚»‚جŒژگ”‚ج‚ف•د“®‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤گ§“x‚إ‚·پB

ڈـ—^ٹî‘bٹz‚حپuٹî–{‹‹+–ًگEژè“–پv‚ب‚ا‚ئ‚µپA‰ïژذ‚إ‚ج–{گl‚ج“™‹‰‚â–ًگEپA–ًٹ„‚ةکA“®‚·‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB“™‹‰‚â–ًگE‚حپA‚»‚جژذˆُ‚جٹî–{“I‚ب‰ïژذ‚ض‚جچvŒ£“x‚ة‚و‚ء‚ؤŒˆ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚ب‚ج‚إپA’†’·ٹْ“I‚ب•]‰؟‚ھڈـ—^‚ة”½‰f‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB

ˆê•û‚إپAŒˆژZڈـ—^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،ٹْ‚ج—ک‰v‚ج•ھ”z‚ئ‚¢‚¤ˆس–،چ‡‚¢‚ھ‹‚‚ ‚è‚ـ‚·‚©‚çپAچ،ٹْ‚ج‰ïژذ‚ض‚جچvŒ£‚ھ”½‰f‚³‚ê‚ؤ•ھ”z‚³‚ê‚é‚ׂ«‚إ‚·پB‚±‚±‚إپAŒˆژZڈـ—^‚àٹî–{‹‹‚ب‚ا‚ئ‚¢‚ء‚½ڈـ—^ٹî‘bٹz‚ًƒxپ[ƒX‚ة‚·‚ׂ«‚©پA‚ا‚¤‚©‚ئ‚¢‚¤“_‚ھ–â‘è‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

ٹî–{‹‹‚ب‚ا‚ًٹî‘bٹz‚ئ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à“™‹‰‚ھچ‚‚پA‚à‚ئ‚à‚ئ‹‹—^‚جچ‚‚¢ژذˆُ‚ة‘½‚•ھ”z‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBگو‚ظ‚اŒ©‚½‚و‚¤‚ةپAŒژٹz‹‹—^‚ئ‰ؤ“~ڈـ—^‚إپA•پ’i‚©‚ç‚ج–ًٹ„‚ة‰‚¶‚½‹‹—^‚ح‚·‚إ‚ةژx•¥‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’†“r“üژذ‚ب‚ا‚à‘‚¦‚ؤ‚«‚ؤ‚¨‚èپA‚ـ‚½گV‘²ژذˆُ‚إ‚à‚¢‚«‚ب‚èٹˆ–ô‚إ‚«‚éƒPپ[ƒX‚à’؟‚µ‚‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB”N•îگ§‚ج‚و‚¤‚ة–ˆ”N‹‹—^‚ھ‚»‚ج”N‚جچvŒ£“xچ‡‚¢‚ة‰‚¶‚ؤ‘ه‚«‚•د“®‚·‚éگ§“x‚ً“ü‚ê‚邱‚ئ‚ة’ïچR‚ھ‚ ‚é‰ïژذ‚ح‚ـ‚¾‘½‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚µ‚©‚µپAŒˆژZڈـ—^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح“™‹‰‚ب‚ا‚جƒxپ[ƒX‚حچl—¶‚¹‚¸پAƒtƒ‰ƒbƒg‚ة‚»‚جٹْ‚ةٹˆ–ôپAچvŒ£‚µ‚½ژذˆُ‚ة‘½‚•ھ”z‚·‚ׂ«Œظ—pٹآ‹«‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژل‚¢ژذˆُ‚جچvŒ£‚ةŒُ‚ً“–‚ؤپAƒ‚ƒ`ƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒAƒbƒv‚ة‚آ‚ب‚°‚邱‚ئ‚à‚إ‚«‚ـ‚·پB

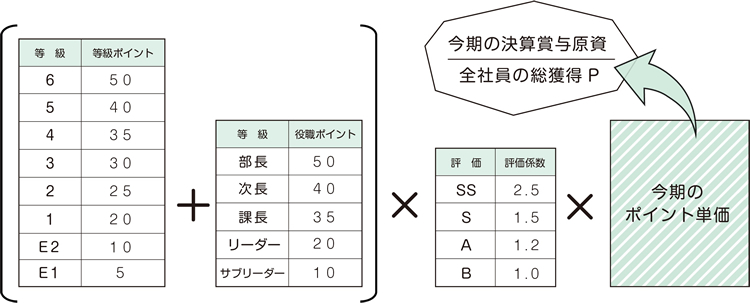

ŒˆژZڈـ—^‚ًژx‹‹‚·‚éڈêچ‡پAڈـ—^Œ´ژ‘‚ج•ھ”z‚ً‚ي‚©‚è‚â‚·‚ƒVƒ“ƒvƒ‹‚ةچs‚¤‚ة‚حپAژں‚ج‚و‚¤‚بƒ|ƒCƒ“ƒgژ®‚ئ‚·‚é‚ئ‚و‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‡@•]‰؟‚ح‰ء“_•]‰؟‚ج‚ف‚ئ‚·‚é

گو‚ظ‚ا‚²ڈذ‰î‚µ‚½‚و‚¤‚ةپAچ،ٹْ‚ج•]‰؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚إ‚«‚邾‚¯ƒIپ[ƒvƒ“‚بڈê‚إچvŒ£“x‚ً—lپX‚بٹp“x‚©‚çŒں“¢‚µپA‰ء“_•]‰؟‚ج‚فچs‚¤‚ׂ«‚إ‚·پBگو‚ظ‚ا‚àڈq‚ׂ½‚و‚¤‚ةپA‘½—l‚ب“‚«•û‚جچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‘gگD‚ج’†‚إپA’Zٹْ“I‚ةگ³ٹm‚ب•]‰؟‚ً‚·‚邱‚ئ‚ح“‚پA‚³‚ç‚ةƒ}ƒCƒiƒX•]‰؟‚ً‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWگ¸گ_‚ھژ¸‚ي‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB

‡A•t—^‚·‚éƒ|ƒCƒ“ƒg‚ًŒˆ’è‚·‚é

‚ـ‚¸پAƒxپ[ƒX‚ئ‚ب‚éƒ|ƒCƒ“ƒg‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ة•t—^‚·‚é‚©Œˆ’肵‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خ“™‹‰‚ة‰‚¶‚ؤˆê’è‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚ً•t—^‚·‚邱‚ئ‚حچ‡—“I‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ـ‚½–ًگE‚â‚»‚ج”N“x‚جƒvƒچƒWƒFƒNƒgژQ‰ء‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤƒ|ƒCƒ“ƒg•t—^‚·‚邱‚ئ‚àچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB

‡B•]‰؟‚ة‰‚¶‚ؤ‚©‚¯‚é•]‰؟ŒWگ”‚ًŒˆ’è‚·‚é

‡A‚إƒxپ[ƒX‚ئ‚ب‚éƒ|ƒCƒ“ƒg‚ھŒˆ’肵‚½‚çپA•]‰؟‚ة‰‚¶‚ؤپ~ŒWگ”‚ًŒˆ’肵‚ـ‚·پB‚±‚جŒWگ”‚ج•‚ھچL‚¯‚ê‚خچL‚¢‚ظ‚اپA•]‰؟‚ة‰‚¶‚ؤ•ھ”z‚³‚ê‚éڈـ—^ٹz‚ة‚و‚èچ·‚ھ‚آ‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚جŒWگ”‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ةŒˆ’è‚·‚é‚©‚حپAژذ•—‚â‰ïژذ‚جچl‚¦•û‚ة‚و‚肳‚ـ‚´‚ـ‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ـ‚½پAŒآگl•]‰؟‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAپu•”–ه‹¤’ت‚ج•”–ه•]‰؟ŒWگ”پv‚ً‚©‚¯‚é‚ئ‚¢‚¤‚â‚è•û‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

‡CŒ´ژ‘‚ًŒˆ‚ك‚ؤپuƒ|ƒCƒ“ƒg’P‰؟پv‚ھŒˆ’è‚·‚é

ƒxپ[ƒX‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة•]‰؟ŒWگ”‚ً‚©‚¯‚é‚ئŒآگl‚جٹl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ھŒˆ’肵‚ـ‚·پB‚»‚جٹl“¾‚ةƒ|ƒCƒ“ƒg’P‰؟‚ً‚©‚¯‚½‚à‚ج‚ھŒˆژZڈـ—^ٹz‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پBƒ|ƒCƒ“ƒg’P‰؟‚حپAپuچ،ٹْ‚جŒˆژZڈـ—^Œ´ژ‘پ€‘Sژذˆُ‚ج‘چٹl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒgپv‚إژZڈo‚µ‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAƒ|ƒCƒ“ƒg’P‰؟‚ً‚©‚¯‚邱‚ئ‚إپAچ،ٹْ‚جڈـ—^Œ´ژ‘ٹz‚ھٹ„‚èگU‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB

‹‹—^‚جŒِٹJ‚ح“‚‚ؤ‚àپAŒˆژZڈـ—^‚جŒِٹJ‚ب‚çژذ“à‚إ‚إ‚«‚é‚ئ‚¢‚¤‰ïژذ‚حˆê’èگ”‚ ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژ©—¥•ھژUŒ^‘gگD‚إ‚حڈî•ٌ‚جŒِٹJ‚ح‚إ‚«‚邾‚¯‚·‚邱‚ئ‚ھٹî–{‚إ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌگlژ–‚ةٹض‚·‚邱‚ئ‚ًŒِٹJ‚·‚邱‚ئ‚حٹب’P‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚ھپAڈم‹L‚ج‚و‚¤‚ب‚µ‚‚ف‚ً‚آ‚‚èپA•]‰؟‚àٹF‚ھژQ‰ء‚µ‚ؤŒˆ’è‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپAŒِٹJ‚·‚邱‚ئ‚àŒں“¢‚·‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚¨–âچ‡‚ي‚¹ƒtƒHپ[ƒ€

![‘SˆُژQ‰ءŒ^‚جگlژ–•]‰؟ژèڈ‡](../images\jiritubunsan_14.jpg)

![چإڈI•]‰؟‚جٹîڈ€](../images\jiritubunsan_16.jpg)