副業が一般的になる時代

これまで日本の企業の多くは、正社員の副業を実質的に禁止しているところが多くなりました。しかし、コロナ禍の中で、副業を認める企業が増えてきています。政府も平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、さらにこれを令和2年9月に改訂して、副業を推進しようという姿勢になってきました。今後、2023年から2025年までに、副業に関する労働時間管理のルール化や労災保険に関することなど、法整備も進められる予定になっています。このような流れの中で、副業は一般化しつつあり、会社も独自にそのルールを定めていくべきでしょう。

副業を許可する基準

たとえ正社員であっても、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることは過去の裁判でも認められています。よって、会社は全面的に就業規則などで副業を禁止することはできません。ただし、自社の業務に支障を来さないようにするなど観点から、合理的な理由の範囲内で、一定の制限をすることは許容されています。厚生労働省のモデル就業規則でも、以下の場合は副業を禁止することを認めています。

- ① 労務提供上の支障がある場合

- ② 企業秘密が漏洩する場合

- ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

- ④ 競業により、企業の利益を害する場合

副業規制をする趣旨によっては、禁止または制限する線引きも変わってくることも考えられます。例えば正社員などについては「自社のキャリアに関係することを求める」という条件を出すケースもあります。また、健康管理も重要です。例えばフルタイムで勤務している正社員が、別会社でアルバイトをしていることになると、法定労働時間を超えてしまっている可能性が高いです。法定労働時間を超えて働くことは、健康面に支障をきたしてしまう恐れもあります。「本業にも支障が出たらどうしよう」と考えたうえで、副業を認めない会社も多いです。そういったケースを想定して「こういう場合は認めませんよ」とはっきりと定義しておきましょう。

規定例

(総則)

第●条 この規程は、社員の副業の取り扱いを定める。

2 この規程において、「副業」とは、社員が収入を得る目的で、会社以外の者に雇われて働くこと、または、自ら営業を行うことをいう。

(対象者の範囲)

第●条 この規程は、すべての社員に適用する。

(申告)

第●条 副業をする者は、あらかじめ会社に次の事項を申告しなければならない。

- (1)副業をする目的

- (2)副業の内容

- (3)副業をする期間

- (4)副業をする場所

- (5)副業をする日および時間帯

- (6)他に雇われて働くときは、雇用主の会社名または氏名

- (7)その他必要な事項

2 社員は、会社に申告することなく、副業を行ってはならない。また第4条の禁止事項に該当する可能性がある場合は、会社はその事実を本人に副業を許可しないことを通知する。なお、申告をした後、会社の結論がでるまで副業を開始してはいけない。

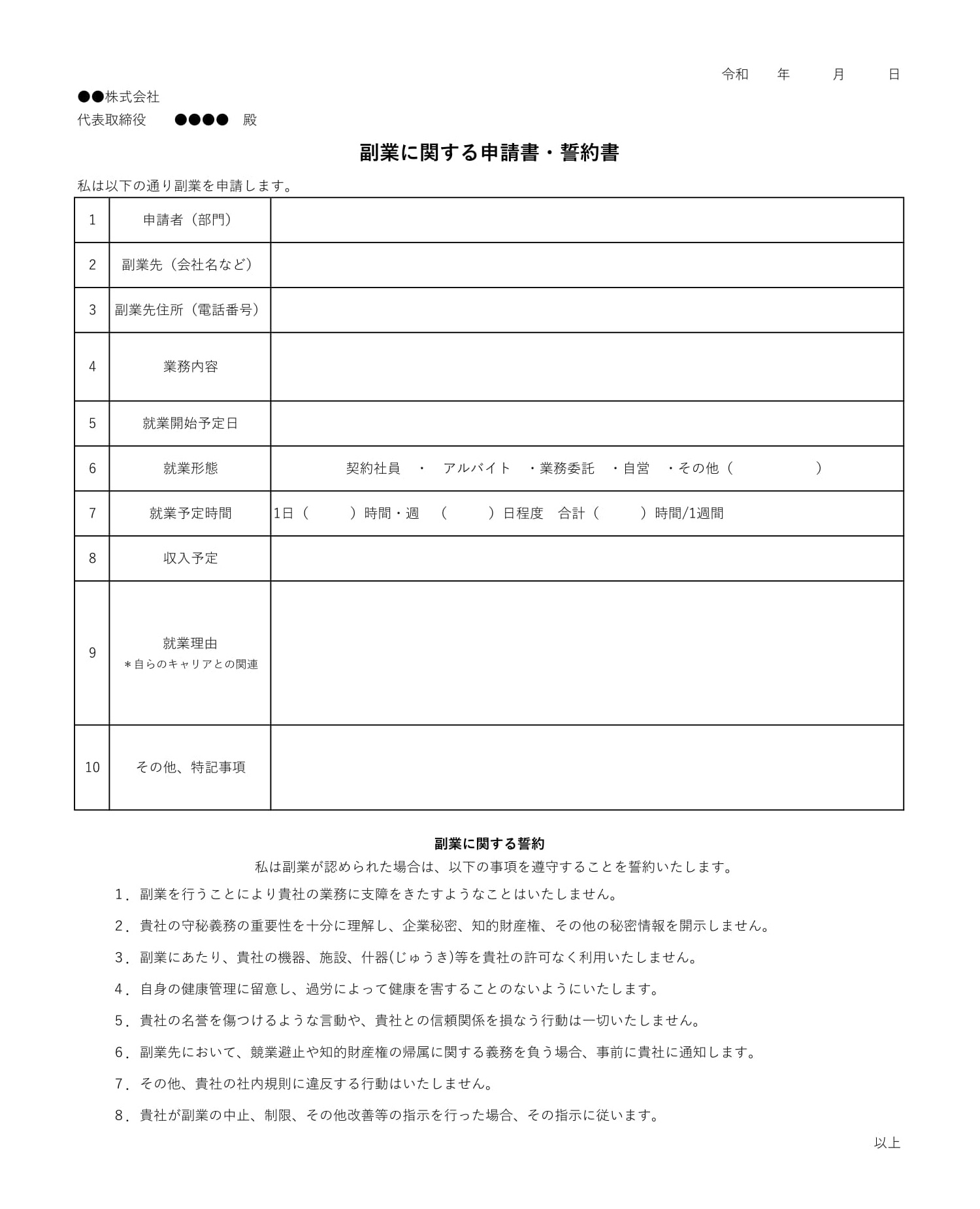

副業申請書のポイント

副業を希望する社員には必ず書面で副業申請と誓約書をだしてもらうべきです。副業申請書に記載してもらうべき内容は、図表のとおりです。

特にポイントとなるのが

- ① 業務内容

- ② 就業形態

- ③ 就業予定時間

- ④ 就業理由

でしょう。

就業内容については、まず、その業務が自社の社員が働く場としてふさわしい場であるかを確認する必要があります。自社と競業関係にあり、営業秘密漏洩などのリスクがある場合は認めることはできないでしょう。また、会社のイメージとして許容できない場合もあるでしょう。

就業形態については、自社の正社員の場合、当然他社の正社員なることを認めることはできないでしょう。また、契約社員やアルバイトといった「労働者」として働くことを認めるのは注意が必要です。過重労働を防ぐための労働時間管理などを把握する必要性がでてくるからです。また、アルバイトであったとしても、その勤務先での誠実勤務義務が生じます。アルバイトをしている間は原則として本人と連絡がとれないと考えなければなりません。このような理由から、将来的には全面解禁することを想定しつつも、当面の間、業務委託あるいは個人事業主などの労働者以外に限定して副業を認めるという会社もあります。

副業を認めた場合の運用上の注意点

会社が副業を認めた場合、会社は実際に副業をしている社員が「本業へ悪影響がでていないか」「健康面で問題ないか」「モチベーションは維持できているか」などの良くない兆候がでていないか、しっかりとフォローしておく必要があります。問題発見が遅くなってしまって退職したり、最悪の場合不正を行うなどの事件を起こしてしまうことも十分に考えられます。プライベートなことに必要事項に立ち入ることは控えるべきですが、以下のようなルールを決めて定期的に確認するようにすべきです。場合によっては、会社が中止を勧告できるような取り決めはしておくべきです。

(安全・健康)

第●条 社員は、副業をするときは、安全と健康に十分注意を払わなければならない。

(自主的な中止)

第●条 社員は、次の場合には、ただちに副業を中止しなければならない。

- (1)副業によって会社の業務に好ましくない影響が出ていると判断したとき

- (2)副業が安全または健康によくないと判断したとき

(中止の勧告)

第●条 会社は、次の場合には、その社員に対し、副業の中止を勧告する。

- (1)仕事の能率が低下したり、遅刻・欠勤が増えたりして、本来の業務に支障が出ていると判断されるとき

- (2)第●条で禁止されている副業をしていることが確認されたとき

- (3)その他副業について不都合があると認められるとき

2 会社から中止を勧告された社員は、速やかに副業を中止しなければならない。

(懲戒処分)

第●条 社員が、会社の中止勧告に従わないときは、懲戒処分に付することがある。

2 処分の内容は、その情状に応じて決定する。

(禁止事項)

第●条 社員は、副業について、会社の許可なく次に掲げることをしてはならない。

- (1)会社の名前を使用するなど、会社の信用を利用すること

- (2)会社における職務上の権限または地位を利用すること

- (3)会社の機材、備品等を無断で利用すること

- (4)他の社員に対し、副業をするように勧誘すること

- (5)社内において、自らがしている副業を宣伝、PRすること

副業を認めた場合の時間管理

時間管理の問題は非常に重要で、残業したときに「どちらが残業で払うのか?」という問題が出てくるケースもあります。労働者として働く場合は、労働時間はどこで働いていようと通算されます。

例えば、A社では週に10時間、B社では週に10時間、C社では週に30時間働いている労働者がいるとします。この人は合計で週50時間働いていることになるので、週40時間の法定労働時間よりも10時間分超過してしまいます。そこで「10時間分の残業代はいったい誰が、どの企業が割増で払うのか?」という問題が発生してしまいます。

その対策として、厚労省ガイドラインでは「自己申告で、どこの企業で副業しているのか、そして何時間働いているのかを申告してください」と明記されています。

所定労働時間に関しては契約した順序が重要なポイントとなります。

上記の例でいば、A社・B社・C社のうち、最後に契約した企業がC社だとします。すると、既にA社とB社で20時間働いている状況の中でさらに「30時間働く」ことが分かります。その契約時において法定労働時間よりも10時間分超えているので「割増賃金(10時間分)はC社が払いなさい」という結論になります。

一方で、週10時間で契約しているA社で12時間分働いた月があった場合は、A社で働いた12時間のうち「2時間分の割増賃金」をA社が支払う必要があります。

(副業時の勤務時間管理等)

第●条 社員は、副業によって会社の業務に支障が出ないように十分注意しなければならない。

2 他社に雇用される副業の場合、社員は月曜日から日曜日までの副業での勤務時間を翌週水曜までに会社に申告しなければならない。なお、当社勤務時間と合わせて法定労働時間を超えた場合の割増賃金は副業先が支払うものとする。